荷風のスペイン風邪 [永井荷風関連]

大正7~9年、インフルエンザウイルス(スペイン風邪)のパンデミックがあった。世界で5億人が感染。死者推定1700万人~1億人とか。米国では50万人が死亡。日本では当時の人口5500万人で約2380万人が感染し、約39万人が死亡。

大正7~9年、インフルエンザウイルス(スペイン風邪)のパンデミックがあった。世界で5億人が感染。死者推定1700万人~1億人とか。米国では50万人が死亡。日本では当時の人口5500万人で約2380万人が感染し、約39万人が死亡。芳崖「悲母観音」の秘密 [永井荷風関連]

狩野芳崖「悲母観音」の解釈は諸説。吉田亮著の最終章「悲母観音をめぐって」も諸説彷徨。~フェノロサの影響はなかった。米国フリーア美術館蔵「魚籃観音」原画説も違うだろう。では日本の聖母子像か、はたまた裸婦下絵群の意味は~。著者は亡くなった妻に〝理想の母像〟を見たのではと結んでいた。

狩野芳崖「悲母観音」の解釈は諸説。吉田亮著の最終章「悲母観音をめぐって」も諸説彷徨。~フェノロサの影響はなかった。米国フリーア美術館蔵「魚籃観音」原画説も違うだろう。では日本の聖母子像か、はたまた裸婦下絵群の意味は~。著者は亡くなった妻に〝理想の母像〟を見たのではと結んでいた。岡倉覚三と狩野芳崖と初子 [永井荷風関連]

狩野芳崖とフェノロサの出会い [永井荷風関連]

フェノロサについては前述の吉田亮、中村愿の両著に加え栗原信一著『フェノロサと明治文化』も参考にする。フェノロサはハーバード大(当時は有名大とも言えず)で哲学、経済学、政治学を学ぶ。卒業が明治七年(1874)。二年後、二十四歳でボストン美術館附属の美術学校(米国最初の)でデッサンと油絵を学ぶ。

フェノロサについては前述の吉田亮、中村愿の両著に加え栗原信一著『フェノロサと明治文化』も参考にする。フェノロサはハーバード大(当時は有名大とも言えず)で哲学、経済学、政治学を学ぶ。卒業が明治七年(1874)。二年後、二十四歳でボストン美術館附属の美術学校(米国最初の)でデッサンと油絵を学ぶ。狩野芳崖:狩野派の厳しい修行 [永井荷風関連]

荷風の絵の先生・岡不崩の大師匠は近代日本画の礎・狩野芳崖。彼は高橋由一、冬崖と同じ文政十一年(1828)生まれ。以下、吉田亮著『狩野芳崖・高橋由一』、中村愿著『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』を参考にまとめる。

荷風の絵の先生・岡不崩の大師匠は近代日本画の礎・狩野芳崖。彼は高橋由一、冬崖と同じ文政十一年(1828)生まれ。以下、吉田亮著『狩野芳崖・高橋由一』、中村愿著『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』を参考にまとめる。岡不崩の師・狩野友信 [永井荷風関連]

岡不崩は朝顔権威、考現学へ [永井荷風関連]

秋庭太郎著『考証永井荷風』で、著者は永井威三郎博士(荷風の弟)にも取材。博士談で「(家には)荷風が若い頃に描いた絵巻物もあった。荷風が絵事を好んだのは南画を能くした外祖父(鷲津)毅堂の血筋を受け継いだものであろう」を紹介。続いて~

秋庭太郎著『考証永井荷風』で、著者は永井威三郎博士(荷風の弟)にも取材。博士談で「(家には)荷風が若い頃に描いた絵巻物もあった。荷風が絵事を好んだのは南画を能くした外祖父(鷲津)毅堂の血筋を受け継いだものであろう」を紹介。続いて~荷風の絵の師・岡不崩とは [永井荷風関連]

唖々は先生が入ってくる前、黒板に岡蒼石の墓に柳と幽霊を描き、蒼石先生を憤激、顔色〝蒼石〟にさせる悪戯をしたそうだが、荷風は唖々と違って絵事を好み、不崩の寓居に至って学び、不崩に連れられて上野東照宮拝殿の探幽の絵を模写しに通ったそうな。

唖々は先生が入ってくる前、黒板に岡蒼石の墓に柳と幽霊を描き、蒼石先生を憤激、顔色〝蒼石〟にさせる悪戯をしたそうだが、荷風は唖々と違って絵事を好み、不崩の寓居に至って学び、不崩に連れられて上野東照宮拝殿の探幽の絵を模写しに通ったそうな。荷風の友・井上唖々とは(5)内妻と本妻 [永井荷風関連]

井上唖々の終焉地が東大久保の西向天神祠畔(しはん)とわかった。だが唖々と云えば〝深川の陋巷暮し〟が有名で、荷風の憧れだった。そこは深川「大久保長屋(湯灌場大久保)」で、二つの〝大久保〟が紛らわしい。今回は荷風が憧れた唖々の深川暮しをテーマにする。

井上唖々の終焉地が東大久保の西向天神祠畔(しはん)とわかった。だが唖々と云えば〝深川の陋巷暮し〟が有名で、荷風の憧れだった。そこは深川「大久保長屋(湯灌場大久保)」で、二つの〝大久保〟が紛らわしい。今回は荷風が憧れた唖々の深川暮しをテーマにする。荷風の友・井上唖々とは(4)終焉地 [永井荷風関連]

「東大久保の僦居に帰りしが、病處に発して医薬もその効なく、七月十一日黎明に至りて瞑目しむ」。荷風文を書き写して、思わず「東大久保だと?」。我家近所じゃないか。〝東大久保〟を調べてみなくてはいけません。

「東大久保の僦居に帰りしが、病處に発して医薬もその効なく、七月十一日黎明に至りて瞑目しむ」。荷風文を書き写して、思わず「東大久保だと?」。我家近所じゃないか。〝東大久保〟を調べてみなくてはいけません。荷風の友・井上唖々とは(3) [永井荷風関連]

永井荷風は『断腸亭日乗』昭和五年七月(荷風五十一歳)でも井上唖々の詳細を記している。八回忌に白山蓮久寺へ掃苔せんと家を出るも雨に遭って叶わず。「平生(へいぜい)から彼の詳伝をつくらむと思ひながら老いて懶(ものう)く遂に果さず。年々物事忘れ勝ちになり行けばここに思出るままを識し置くべし」と書き出している。

永井荷風は『断腸亭日乗』昭和五年七月(荷風五十一歳)でも井上唖々の詳細を記している。八回忌に白山蓮久寺へ掃苔せんと家を出るも雨に遭って叶わず。「平生(へいぜい)から彼の詳伝をつくらむと思ひながら老いて懶(ものう)く遂に果さず。年々物事忘れ勝ちになり行けばここに思出るままを識し置くべし」と書き出している。荷風の友・井上唖々とは(2) [永井荷風関連]

荷風による『井上唖々君のこと』を読む。書き出しに「本年七月十一日肺結核で永眠した」とあり、亡くなったニケ月後、大正十二年九月「枯野」発表の原稿。前回との重複部分を割愛し、( )に注釈や訂正も加えつつ概要引用する。

荷風による『井上唖々君のこと』を読む。書き出しに「本年七月十一日肺結核で永眠した」とあり、亡くなったニケ月後、大正十二年九月「枯野」発表の原稿。前回との重複部分を割愛し、( )に注釈や訂正も加えつつ概要引用する。荷風の友・井上唖々とは(1) [永井荷風関連]

九鬼と荷風の〝風流〟 [永井荷風関連]

ここで「荷風と九鬼」を終わりたいが、もう少し〝哲学〟に付き合ってみる。岩波文庫『「いき」の構造』にも収録の『風流に関する一考察』。

ここで「荷風と九鬼」を終わりたいが、もう少し〝哲学〟に付き合ってみる。岩波文庫『「いき」の構造』にも収録の『風流に関する一考察』。

どう考察しているかの概略。~風流は「風の流れ」。風流の第一は離俗の心意気。それには積極性が必要。離俗して日常性を解消したら、何らかの新しい内容充実が営まれなければならず、それは主として美的生活。つまり風流の第二の契機は「耽美」ということになる。

その上に第三の要素「自然」がある。世俗性を清算して自然美へ復帰する。風流が創造する芸術は自然に密接する。風流は自然美と芸術美とを包摂(ほうせつ、一定の範囲の中に包み込むこと)する唯美主義的生活を意図する趣が肝心。その意から庭道と花道は重要な地位を占めている。

また風流は「高く心を悟りて俗に帰るべし」でもある。この俗はもう、風流が出発点にあるから、離俗前の単なる俗ではない。俗のなかにある風流である。色道と茶道とは人生美を追う風流の前衛の役目を務める。

ここで「色道」「人生美」が出てきて、ちょっとわからなくなる。迷っていないで、先を続ける。自然美と人生美の間に技術美がある。ここで「砲身に射角あり寒江を遡る」「秋の浪艦艇長き艫を牽く」の例が挙げられてまた少しわからぬ。こう続く~。

風流が一方に自然美を、他方に人生美を体験内容にすれば、旅と恋が風流人の生活に本質的意義をもってくる。「山川草木のすべて旅にあらざるものなし」そして「恋は僧あり俗あり年わかく老たるもあるべし」。こうまとめる。~風流は自然と人生と芸術とが実存の中核で混然と溶け合っている。また風流は享楽をも味わうものだが、その磁味を味わう心は白露の味と知る心である。

以上が(一)の要約で、こんな調子で最後の〈五)まで続く。その最後の項で、風来山人こと平賀源内が登場してきて、ちょっと驚く。飯を食えば糞となって五穀の肥になる。水分は小便・汗になる、口から息を吐き、尻から屁を放つ。身体中に風が流れている、の山人の記述を引用。最後に仙人にならずとも現代では社会的勤労組織の中で自然的自在人を実現できると結んでいた。

なお九鬼周造は、昭和15年(1940)、山科に自ら設計した数寄屋造りの屋敷で元芸妓・きくえさんと住み始めるが、翌16年5月に53歳で病没。冒頭の〝シンプルな墓〟で眠ることになる。

同時期の荷風さんは63歳で、昭和15年12月に「日乗」で怒りまくっていた。~日本俳家協会なる組合が出来て、反社会的または退廃的傾向を有する発句を禁止する規約を作ったとかの噂を聞いたと前置きして「俳諧には特有なる隠遁の風致あり。隠遁といひ閑適(かんてき、心静かに愉しむこと))と称するものは、発句独特のさびし味なり、即さびなり。もしこれを除かば発句の妙味の大半は失われ終るべし。(略)現代の日本人ほど馬鹿々々しき人間は世界になし」。

周造が亡くなった昭和16年5月には色がらみで怒っていた。~先夜新橋より乗った円タク運転手の弁として「ガソリンも米も煙草も酒も節約せよとの命令なれど、夜中の淫行は別に節制のお触れもなし。松の実かにんにくでも食って女房と乳くり合ふより外に楽しみなき世の中になりましたと語れり」。

そして五月の発句。「五月雨と共になが引くやまひ哉」(荷風さん、風邪をひいたらしい)「苗売の見かへり行くや金魚売」(季重なりか)。九鬼周造は『情緒の系図』で俳句より短歌をあげているが、あたしは短歌は情緒が入り過ぎて〝野暮〟だと思っていて、俳句の方が好きだ。荷風さんも俳句中心です。

まぁ、ここでの結論は「九鬼周造も荷風さんにはとても敵わねぇ」。九鬼死後の約40年後に『九鬼周造全集』が刊で、その第一と第五巻を読んでみようと思っていますが、まずはここで一区切りです。(荷風と九鬼5・完)

九鬼周造の人生 [永井荷風関連]

男爵・九鬼、その妻・波津、岡倉天心の関係より、九鬼周造が育った特異な環境が少しわかってきた。今度は前回記した書より九鬼周造の人生を辿ってみる。

男爵・九鬼、その妻・波津、岡倉天心の関係より、九鬼周造が育った特異な環境が少しわかってきた。今度は前回記した書より九鬼周造の人生を辿ってみる。

九鬼周造、明治21年(1888)生まれ。九鬼家の四男。東京・芝生まれ。子供時分は前述の通り夫と別居した母・波津と暮したり、九鬼家に戻されたりの生活。明治42年(1909)第一高等学校卒、東京帝国大学文科哲学科入学。その2年後に神田の教会で洗礼。大学院へ進む。

大正6年(1917)に次兄・一造死去。翌年、30歳で一造の未亡人・九鬼縫子と結婚。大正10年(1921)に大学院をやめ、縫子を伴って欧州留学。前述済だがドイツでフッサールから「現象学」、ハイデッカーから「実存主義」を学び、パリで個人的にサルトルからフランス哲学を学び、逆にフッサール「現象学」を教えたらしい。※小生がフッサール『現象学』、サルトルの実存主義関連を読んだのは東京オリンピックの翌年、21歳の昔々の思い出。

さて、九鬼周造は大正14年から昭和2年(1925~1927)の37~39歳の頃に、ペンネームで短歌・詩編を「明星」に発表。それらを読むと「ああっ」と思ってしまった。そこで詠われた恋歌は、あきらかに妻ではないフランス女性らしきが幾人も登場。

北康利『九鬼と天心』もそこに注目していた。イヴォンヌ、ドニイズ、イヴェット、アンリエット、ルイイズ、リナ、ルネ~。このパリジャンらの多くは、どうやら娼婦らしく、まぁ、荷風さんに負けぬ様子が垣間見える。

「イヴェットが身の上ばなし大嘘と 知れど素知らぬ顔をして聞く」「ルイイズが我を迎へてよろこばせ 日本に刺繍(ぬい)の衣着けて出づ」「ふるさとの〝粋〟に似る香の夜の ルネが姿に嗅ぐ心かな」。まさに荷風の『ふらんす物語』のようじゃありませんか。

これらを記したのは妻・縫子が一時帰国中だったか。この時期に『「いき」の構造』の基になった『「いき」の本質』が書かれたというから、とても納得してしまう。哲学の遍歴と同時に女性遍歴も活発で、このへんは父や岡倉天心譲りなのかも知れない。

この辺で夫婦仲が壊れ始めたか、昭和4年の帰国後の随筆『岩下壮一君の思出』に、こんな趣旨の記述がある。~帰国して京大哲学科講師となって京都暮し。妻は東京。家庭のことがうまくいかないので愚妻の霊的指導を十年振りに会った岩下君に頼んだ」と。

結果は〝望まぬ形で妻から離婚を突きつけられた〟で、父と同じ血が騒いだか、祇園通いで一夜を過ごした足で教壇に立つこともあったとか。ついに祇園の芸妓・中西きくえさんを伴侶にした。荷風とおなじく一般女性ではなく、花柳界領域へ~。

『「いき」の構造』には、この辺も重要だと思われるのだが、九鬼関連書執筆の哲学系教授たちは、そんな下世話な話は眼もくれず耳も塞いで、年譜にも〝中西きくえ〟さんの名も出てこない。(荷風と九鬼4)※次回の挿絵は、この似顔絵にきくえさんの似顔絵も描き足す予定。

岡倉天心と九鬼周造 [永井荷風関連]

九鬼周造『「いき」の構造』は、化政期に成熟した〝生き方〟の概念・分析と言えようか。夏目漱石の小説は、友人の妻への横恋慕に悩む〝野暮の骨頂〟。一方の荷風さんは江戸の「意気」「諦め」「渋さ」が残る花柳界や花街での遊び。

九鬼周造『「いき」の構造』は、化政期に成熟した〝生き方〟の概念・分析と言えようか。夏目漱石の小説は、友人の妻への横恋慕に悩む〝野暮の骨頂〟。一方の荷風さんは江戸の「意気」「諦め」「渋さ」が残る花柳界や花街での遊び。

その辺を哲学した九鬼周造も、それなりの〝遍歴〟ありやと邪推し、そこを探れば下世話過ぎる。そこで彼に影響大だったかの父・九鬼隆一を調べてみた。すると、なんと彼の妻・波津(はつ、初子、波津子)と岡倉天心が、とんでもなく深間で、かつ隆一と天心の両人は、明治の日本美術界のボス的存在だったと知った。

まず九鬼隆一の横顔から。丹波綾部藩の主席家老・九鬼家の養子。18歳で同藩家老の娘・農(たみ)を娶る。子が産まれた翌年の明治3年(1870)に福沢諭吉の慶応義塾へ。明治5年に文部省へ。配属先が南校(後の東大)。教頭がフルベッキさん(青山・外人墓地で取り上げた)だった。

明治6年、欧米留学生らの膨大費用の実態調査で欧米視察へ。休暇帰国のフルベッキさんが同行した。結果は「現状を鑑みると学費一斉打ち切りが妥当」。以後の留学生選考が厳しくなった。隆一は高級官僚になり、養父が亡くなった頃から遊びが激しくなった。京都祇園通いで、半玉(15歳)〝波津〟を落籍して二番目の妻にした(松本清張:波津は14,5歳で九鬼家に上がった小間使いだった)。翌年、駐米特命全権大使を拝命。波津を伴って渡米。彼女は「ワシントンの美しい大使夫人」として米紙を飾ったりした。

明治18年(1885)、波津は公使館で次男・三郎を産み、産後の体調芳しくなく帰国を望んだ。明治20年、公使館に欧米美術視察中の岡倉天心、フェノロサが立ち寄った。隆一は彼らの帰国に波津を同行させた。ワシントンから大陸横断して太平洋の船旅。波津は早くも次の子を懐妊中(周造)も、この長旅で天心とどっぷり深間になった。(松本清張は二人の深間関係を、天心が清国旅行から帰国した明治23年から明治30年としている)。

フェノロサの日本美術礼賛に賛同して動いていた隆一と天心(天心は東大生の時にフェノロサの通訳で美術品蒐集を手伝った。東大卒後は文部省へ。上司が九鬼隆一)。明治22年(1889)に帝国博物館総長に隆一が就任。翌年の東京美術学校(芸大)の初代校長に天心が就任。二人は文字通り日本美術界のドンとなった。明治21年、九鬼家四男として周造が芝で誕生。

隆一は41歳で男爵に。妻妾同居ゆえか「万朝報」に〝漁色男爵〟と揶揄される。波津の気持ちは完全に天心へ移った。天心宅から徒歩5分の中根津に別居宅を設けて三郎、周造と暮した。そこへ岡倉天心が通い詰める。

周造は、己を岡倉天心の子と思っていた時期があるらしい。彼の随筆「根津」には、同宅へ天心が訪ね来る生活が綴られている。やがて政治がらみで美術界騒動が勃発。九鬼隆一が帝国博物館総長の座を、天心はこのスキャンダルもあって東京美術学校の校長の座を失い、横山大観らと日本美術院を設立。

岡倉天心は17歳で実家(蛎殻町の旅館)を手伝っていた12歳の基子に手をつけて妻にし、32歳の時に出戻りで行儀見習いで家に来ていた異母姪・貞さん(25歳)との間に子を成し(松本清張:天心は後に貞と書生の早坂を結婚させた)、そして波津とも切れない。不義と美術界騒動に疲れてインドへ。同地で仕上げた『東洋の理想』を英国で出版。大観らを伴ってボストンへ。ボストン美術館の膨大な日本美術品の整理・修復・蒐集を担う。前述書に加え『日本の覚醒』『茶の本』も米国で出版。大正2年(1869)に51歳で没。

岡倉天心は、波津と熾烈な闘いを展開した妻・基子と共に染井墓地で眠っていて、九鬼周造が建てた母・波津の墓もその近くで眠っているそうな。ソメイヨシノが満開となる染井墓地の美しいことよ。以上、九鬼周造に影響大だっただろう九鬼隆一、妻の波津、岡倉天心の関係を大野芳『白狐~岡倉天心・愛の彷徨』、北康利『九鬼と天心~明治のドン・ジュアンたち』、こぶし文庫『九鬼周造エッセンス』からまとめてみた。(荷風と九鬼3)

『「いき」の構造』の荷風 [永井荷風関連]

まずは九鬼周造『「いき」の構造』で引用された荷風さんの記述部分をピックアップしてみる。<二「いき」の内包的構造>より~

まずは九鬼周造『「いき」の構造』で引用された荷風さんの記述部分をピックアップしてみる。<二「いき」の内包的構造>より~

九鬼は「いき」の第一の微表(特徴を表すもの)は異性に対する「媚態」であると記し、その説明に荷風さんを引用している。~永井荷風が『歓楽』のうちで「得ようとして、得た後の女ほど情無いものはない」といっているのは、異性の双方において活躍していた媚態の自己消滅によって齎(もたら)された「倦怠、絶望、嫌悪」の情を意味しているに相違ない。それ故に、二元的関係を持続せしむること(交わらぬ関係の維持)、すなわち可能性を可能性として擁護することは、媚態の本質であり、したがって「歓楽」の要諦(ようたい、ようてい=最も大切なところ)である。しかしながら、媚態の強度は異性間の距離の接近するに従って減少するものではない。距離の接近はかえって媚態の強度を増す~

これを下世話に言えば、息がかかるほど接近すればするほどに媚態は増し続くが、交わってしまえば倦怠が待っているってことだろう。哲学ってぇのは、なぜにこうも難しく言うのだろう。

第二の微表は「意気(意気地)」(現・法政大総長の田中優子先生は、好んで〝意気〟を使っている)。第三の微表は「諦め(垢抜け・脱執着)」。<九鬼は「日本文化のまなざし」で自然(神道)・意気(儒教)・諦念(仏教)の融合が日本文化の特色だとも記している>

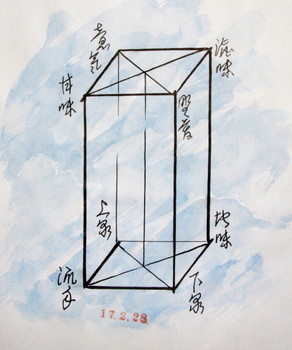

次に<三「いき」の外延的構造> その主要な意味は〝人性的(人本来の性?)一般存在〟の「上品」と「派手」。〝異性的特殊存在〟の「いき」および「渋味」としている。それはそれぞれ反対意味をもっていて「上品⇔下品」「派手⇔地味」「いき⇔野暮」「渋味⇔甘味」だろうと述べている。その「渋味と甘味」の説明で、再び荷風『歓楽』を引用する。

~「其の土地で一口に姐さんで通るかと思ふ年頃の渋いつくりの女」に出逢って、その女が十年前に自分と死のうと約束した小菊という芸者であったことを述べている。この場合、その女のもっていた昔の甘味は否定されて渋味になっているのである。

以下省略して記す。「渋味」の反対意味に「派手」も挙げられるが、異性的特殊性としてより「甘味」の否定で生じた「渋味」がいい。「甘味」から「いき」へ。「いき」を経て「渋味」に至る。荷風の「渋いつくりの女」は、甘味から「いき」を経て「渋味」に行ったに相違ないと記している。ここで九鬼周造の例の有名な哲学的図案を表示している。(カット絵はその自己流模写)

荷風引用は<五 「いき」の芸術的表現>にもある。模様では横縞より縦縞の方がいき」。文化文政の「いき」な趣味として、横縞より平行線つまり二元性がより明確な縦縞が専ら用いられていた。そして「いき」な色彩は灰色、褐色、青色の三系統と記す。

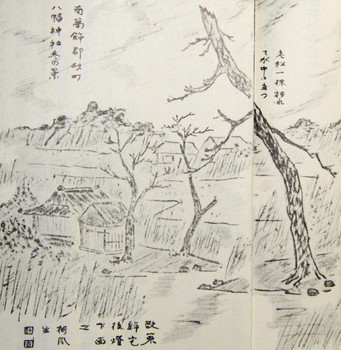

今度は「いき」な建築についても、荷風『江戸芸術論』からの引用。~「家は腰高障子を境にして居間と台所との二間のみなれど竹の濡縁の外には聊(ささや)かなる小庭ありと覚えし、手水鉢のほとりより竹の板目(はめ)には蔦をからませ、高く吊りたる棚の上には植木鉢を置きたるに、猶表側の見付を見れば入口の庇、戸袋、板目なぞも狭き処を皆それぞれ意匠して網代、舟板、酒竹などを用ゐ云々」と、延々と引用を続けている。

九鬼周造にとって、永井荷風なくしては成り立たぬ『「いき」の構造』のような気がしないでもない。『「いき」の構造』の内容・解釈についてはそれぞれ同書をどうぞ。(荷風と九鬼2)

ボケと「いき」 [永井荷風関連]

荷風がらみ夏目漱石シリーズの最初に「荷風さんは現象学や実存主義がわかっていて、漱石はわかっていなかった」と書こうとしたが、ボケた頭で〝哲学〟もなかろうと、そんなことは書けなかった。

荷風がらみ夏目漱石シリーズの最初に「荷風さんは現象学や実存主義がわかっていて、漱石はわかっていなかった」と書こうとしたが、ボケた頭で〝哲学〟もなかろうと、そんなことは書けなかった。

漱石より21歳下、荷風より9歳下の九鬼周造が渡欧したのは大正10年(1921)だった。フッサールから「現象学」を学び、ハイデッカーから「実存主義」を学び、パリで個人的にサルトルからフランス哲学を学んだ(逆にフッサール「現象学」をサルトルに伝えたとか)。

帰国したのが昭和2年(1929)で41歳(この年、荷風さんは「お歌」を囲っていた)。『「いき」の本質』を改め『「いき」の構造』を出版したのが昭和5年。そこには幾度も荷風作が引用されていた。

荷風がらみ夏目漱石シリーズを記している時に、改めて『「いき」の構造』を読もうと紀伊国屋書店で購った。家に戻って本棚をよくよく見れば同じ岩波文庫の本があり、さらに函入りの1977年刊の27刷版まであった。貧乏隠居なのに無駄遣いをしてしまった。

蔵書しながら、同じ江藤淳『夏目漱石論』(新潮文庫)も買ってしまった。ミスを繰り返して「あぁ、ボケ始めたかしら」。ボケれば死を迎えるのは先のことではない。同ブログのシリーズで、雑司ヶ谷墓地の夏目漱石の墓を掃苔した。その立派さに比して荷風さんの墓の衒いのなさよ。

朝日選書の「安田武・多田道太郎対談『「いき」の構造を読む』の唯一の写真掲載が京都・法然院の九鬼周造の墓で、両人が「微塵の衒いのないスッキリした墓」(西田幾太郎の字で〝九鬼周造之墓〟と彫られている)と誉め合っていた。この墓のシンプルな良さは、九鬼関連書の多くがハイデッカー『ことばについての対話』の会話が引用されている。

次に建築家・吉阪隆正と大島の関係シリーズを記したが、氏の墓も建築家らしく立派だった。建築家というのは斬新さ・奇抜さなど〝衒いのデザイン〟勝負のようなところがある。建築家は「いき」と対極にある生き方を選んだ方々なのかもしれない。

過日、テレビで裏千家家元・千玄室氏と建築家・安藤忠雄氏が対談の映像をチラッと観た。茶道は「わび・さび」があるも、安藤さんには例のダハ・ハディド設計の新国立競技場デザインを選んだことからも伺える〝衒い好み〟がある。その両者が互いに讃え合っていたのだろうか。

そんな〝たわけ〟をボケ始めた頭でつらつらと考えていたら、九鬼周造について少しお勉強をしたらいいかなぁと思った。氏の全集を読んでもなく(近くの図書館にあるから読み出すかもしれないが)、いい加減な勉強になりそうだが、まぁ、ゆっくりと遊んでみようと思った。挿絵はボケた頭で描いた下手なボケ。(荷風と九鬼1)

江戸っ子は椿嫌い?(漱石付録1) [永井荷風関連]

漱石シリーズで何冊かの本を読み、別テーマで気になる幾つかの記述に遭遇した。半藤一利『永井荷風の昭和』に、江戸っ子の氏が漱石や荷風さんの〝薩長嫌い〟を語る項で、こう書き出していた。

漱石シリーズで何冊かの本を読み、別テーマで気になる幾つかの記述に遭遇した。半藤一利『永井荷風の昭和』に、江戸っ子の氏が漱石や荷風さんの〝薩長嫌い〟を語る項で、こう書き出していた。

「兵庫県加西市にある県フラワーセンターの職員滝口洋佑氏が、椿の花がなぜ嫌われるか、という研究成果をまとめたという新聞記事(神戸新聞一九九三年一月八日夕刊)を読んで大いに自得することがあった」

伊豆大島にロッジを持つ小生には、読み捨てならぬ記述なり。島の観光目玉は椿。目下〝椿まつり〟開催中で、先日の朝刊にも一面広告出稿(たぶん都の補助金がらみで~)。半藤氏の同文は概ねこんな内容で続く。

「〝武士の首がぽとりと落ちるようで縁起が悪い〟との俗説は、明治時代につくられ広まった。幕末から明治初めに薩長の侍に〝やられっぱなし〟の江戸っ子が、椿好きの薩長らが大手を振って歩くのに対する鬱憤晴らしで言い出し、それが広まって江戸っ子に椿が嫌われた」

そして氏は夏目漱石『草枕』を引用。「余は深山椿を見る度にいつでも妖女の姿を連想する。黒い眼で人を釣り寄せて、しらぬ間に嫣然たる毒を血管に吹く。欺かれたと悟った頃はすでに遅い」、「落ちてもかたまっている処、何となく毒々しい」等々。

これを「椿=薩長人」に置き換えて読めば、精一杯の拍手を送りたくなってくる。漱石が『草枕』で椿をそう記したのも〝そうか・それでか〟と合点がいったと書いていた。

漱石テーマで「椿嫌い論」に遭遇するとは思わなかった。引用のみではいかんゆえ、滝口某の記述を探したが見つからず。「薩長は椿好き」をネット調べすれば、萩市の市花は椿。椿なる地もあった。加えて東海汽船は藤田系企業で、創業の藤田伝三郎は長州藩・萩出身で奇兵隊に参加。のちに政商として活躍というおまけ付き。一方、椿は江戸時代に中国か台湾経由で薩摩に伝来。島津家には大輪「薩摩」なる品種あり。15代目島津貴久は特に椿好き~なる記述もあった。

次に『草枕』を拾い読みした。内容は30歳の洋画家が、熊本山中の温泉宿へ旅し、美を模索をするもの。東洋美探求、俳句的小説とも評される。出戻りの美しく強気な女将「那美」、その従兄で満州戦線に召集された久一、那美の別れた男、大徹和尚らが登場。

洋画家は「鏡が池」で対岸の椿を見て〝椿観〟を約千字ほど展開する。半藤氏の引用他に「あの赤は只の赤ではない。屠(ほふ)られたる囚人の血が、自ずから人の眼を惹いて、自ずから人の心を不快にするが如く一種異様な赤である」、「又一つ大きいのが血を塗った人魂の様に落ちる。又落ちる。ぽたりぽたりと落ちる。際限なく落ちる」等々。まぁ、この千字を読めば、誰だって椿が不気味に思えてくる。

物語は省略するが、画家は池に浮かぶ那美、その上に椿が幾輪も落ち、そこに〝憐み〟を浮かべた那美の表情をもって絵が完成すると合点したところで終わっている。かくも椿を嫌った漱石だが、こんな句も詠んでいる。「活けて見る光琳の画の椿哉」。ついでに芭蕉句「葉にそむく椿や花のよそ心」。同じく江戸時代の横井也有「墓地にはさくらも見えず椿かな」(そんなこたぁねぇ、染井墓地の桜のきれいなことよ)。明治になるとホトトギス派の水原秋桜子「咲くよりも落つる椿となりにけり」。小生が好きな荷風句には椿を詠った唯一の句「雀鳴くやまづしき門の藪椿」。

さて、今年の大島の〝椿まつり〟観光集客はどうだろうか。江戸っ子の〝椿嫌い〟に加え、最近ではここらの公園では「チャドクガ発生がありますから椿には近づかないで下さい」なんて放送もある。椿だけでは集客が弱いと思ったか、大島町では1億9千万円を投じて高さ12㍍の「シン・ゴジラ像」建造を企てたが、この案が島民に洩れて〝無駄遣い〟と反対署名が集まって頓挫。マスコミを賑わせたばかりだ。

小生の場合は「椿でもゴジラでもなく」静かでのんびりと時が止まったような大島が好き。そうだ、未だ描いたことのない椿を描いてみようか。最初は水彩で写実っぽく描いたが、つまらん絵になりそうだったので、久々にWindows「ペイント」で描いてみた。「只一眼見たが最期!見た人は彼女の魔力から金輪際、免るる事は出来ない」~そんな椿の花が描けただろうか、ふふっ。

漱石の最期(漱石10) [永井荷風関連]

前述した夏目鏡子述、松岡譲筆『漱石の思ひ出』より、その最期を読んで、ちょっとショックを受けた。鏡子夫人は漱石臨終を看取った後で主治医に「この死体をおあづけ致しますから、大学で解剖してくださいませんか」

前述した夏目鏡子述、松岡譲筆『漱石の思ひ出』より、その最期を読んで、ちょっとショックを受けた。鏡子夫人は漱石臨終を看取った後で主治医に「この死体をおあづけ致しますから、大学で解剖してくださいませんか」

翌日、遺体は大学で解剖。同書にはなんと、大正5年12月6日の解剖執刀博士の講演~「夏目先生の脳はこうで、腹部の膨張はあゝで、あそことここに癒着が~」などの解剖報告が12頁に亘って全掲載。

「糖尿病と胃潰瘍という大きな病を持っていた。(略)糖尿病による精神病の〝追跡狂〟なる症状もあった。誰か自分のことを悪く言って居たりはしないかといふ様なことが大分あった」。

荷風さんが例を挙げた個所だな。荷風さんならずとも、ここまで赤裸々に公開する必要がありましょうか。小生も〝言語道断の至り〟と嘆き、かつ腰が抜けるほど驚いてしまった。

話を戻して最期に至る経緯を辿ってみる。知人の結婚式に出席した翌日、通じがなくて夫人が浣腸(始終のことらしい)。書斎に戻って『明暗』執筆かと思っているも、女中が机に俯せになっているのを発見。ここから大騒ぎ。

幾人もの医者が集まって意見がまとまらず、主治医を真鍋医師に決定。漱石「頭がどうかしている。水をかけてくれ」。直後に眼が白くなった。口移しで水を与える。翌日、漱石の腹が膨らんだ。内出血か。主治医が他博士らを呼ぶ。朝日新聞に発表。門下生らが交代で夜番。子供らがどこから聞いてきたか「写真を撮ると死期を脱する」で朝日新聞カメラマンに撮らせた。

和辻哲郎が気合術を勧める。多数の看護婦らが反目し合う。四女が枕元で泣く。夫人が「泣くんじゃない」と叱れば、漱石はそれが聞こえたか「いいよいいよ、泣いてもいいよ」。意識がなくなり、別れを惜しむ方へ水筆が次々にまわされる。12月9日永眠。葬儀費用を心配する門下生に、夫人は株券を売ったお金が3万円で朝日新聞からのお金を併せて計4万円也と財産調べ。

戒名は「文藝院古道漱石居士」。茗荷谷の寺で仏事。青山斎場で葬儀。夫人の弟が「大小様々な葬儀に係ったが、夏目兄さんの葬儀ほどやかましかった葬式は外にない」。埋骨式後にデスマスクも完成。墓は妹婿の建築士(松坂屋や三井銀行を設計した鈴木偵次)が設計。西洋でも日本でもなく安楽椅子にでもかけているような、で写真の形になったとか。

上記を読み「あぁ、やはり荷風さんのようにひっそりと死んで行く方がいいなぁ」、「お墓も荷風さんのように控え目、シンプルがいいなぁ」と改めて思った。今年は夏目漱石生誕150年。今年こそは、幾編かを最後まで読み通してみましょ、と思った。まずは『草枕』からかな。(完)

半藤一利の漱石〝則天去私〟(荷風9) [永井荷風関連]

半藤一利『漱石先生ぞな、もし』の「ある日の漱石山房」に興味深い記述あり。漱石の最晩年に芥川龍之介、久米正雄、大学生の会話を松岡譲が記録。それを以下に要約。

半藤一利『漱石先生ぞな、もし』の「ある日の漱石山房」に興味深い記述あり。漱石の最晩年に芥川龍之介、久米正雄、大学生の会話を松岡譲が記録。それを以下に要約。

「頭の中で死を克服できても、いざとなれば嫌だ。それは人間の本能の力だろう。そこを自在にコントロールするには修業がいて、(習得すれば)人生における一番高い態度になろう。自分ではそういう境地を〝則天去私〟と呼んでいる。自分の小我を去って、大きな普遍的な大我の命ずるままに自分をまかせる。偉そうな主張、理想、主義は結局ちっぽけなもの。比して普通に思われるものでも、それなりの存在がある。今度の『明暗』はそういう態度で書いている。近いうちに、そういう態度でもって新たな文学論を大学で講じてみたい」

漱石はその直後に病状悪化。49歳で亡くなった。何を今さら〝普通〟に注目か。漱石先生は〝偉い〟から、普通の人が普通に気付くものにやっと気が付いたと云ったら、余りだろうか。

同書の最期は、漱石と荷風の〝万歳論〟。荷風の〝戯作者宣言〟が記された『花火』執筆の大正8年、欧州戦争講和締結祝賀で街は提灯行列と万歳の声。荷風さんは「新しい形式の祭りには、しばしば政治的策略が潜んでいる」と喝破。天皇制国家の宣伝を祝祭行事に結びつける政治を、日本にいながら〝日本の亡命者・荷風〟は、そこを果敢に突いていたと記す。

明治22年の憲法発布時も国民が国家に対して〝万歳〟を叫んでいた。半藤氏はここで〝万歳の歴史〟を探る。漱石もまた天皇陛下万歳、日本海軍万歳、日本陸軍万歳、大日本帝国万歳を叫ばなかった。提灯行列にも加わらなかった、と結んでいた。

同書でもう一つ注目は、荷風さんの最期。部屋には森鴎外全集、幸田露伴全集、そして何冊かの日本の本以外はフランス装丁の洋書(サルトルの『壁』もあったらしい)がびっしりと並んでい、亡くなった日の机の上には眼鏡と並んで開かれていたのは洋書だったと記憶すると。荷風さん、亡くなる直前まで自身の姿勢・世界を貫いていたと結んでいた。

さて、本題の漱石先生の死はどうだったのだろうか。おそらく多くの身内、門下生、医師らでごった返していたような気もするが~。そう、漱石のお墓は雑司ヶ谷墓地とか。同墓地の荷風さんのお墓は幾度も掃苔しているも、漱石のお墓もあるとは知らなかった。さっそく自転車を駆ってみよう。(続く) ★挿絵は半藤氏の顔に、荷風さんの丸眼鏡と漱石のヒゲを加えて描いてみた。

半藤氏〝漱石山脈〟を語る(漱石8) [永井荷風関連]

前回の続き。半藤氏は『永井荷風の昭和』で、荷風さんが漱石を尊敬していたのは間違いなしと、荷風さんの記述を紹介。「硯友社文学の後を受けて興った凡ての流派の文学はもっぱら森、夏目両先生の感化を蒙って現れたもの。わたくしは坪内逍遥、森鴎外、尾崎行雄、幸田露伴、二葉亭四迷、夏目漱石の六家を挙げて現代の文学の代表するものとなしている」

前回の続き。半藤氏は『永井荷風の昭和』で、荷風さんが漱石を尊敬していたのは間違いなしと、荷風さんの記述を紹介。「硯友社文学の後を受けて興った凡ての流派の文学はもっぱら森、夏目両先生の感化を蒙って現れたもの。わたくしは坪内逍遥、森鴎外、尾崎行雄、幸田露伴、二葉亭四迷、夏目漱石の六家を挙げて現代の文学の代表するものとなしている」

大正8年3月の「日乗」に「築地に蟄居してより筆意の如くならず。無聊甚し。此日糊を煮て枕屏風に鴎外先生及び故人漱石翁の書簡を貼りて娯しむ」。まぁ、荷風さんはこの枕屏風の蔭で誰と戯れたか。

そして荷風好きにはうれしい半藤氏の指摘は、晩年の「日乗」が例えば「金。夜来雨。〝在家第三日〟」のような短文が延々と続くが、これは森鴎外の最晩年の日記と同じ。耄碌しての短文ではなく、そこにも荷風さんの姿勢があったと指摘。

また『荷風さんの戦後』の「あとがき」では「石川淳は敬意を込めて荷風さんと魂の交流をしていたはずなのに、死後はその生き方も文業も全否定。余りに憤慨したので荷風さんは戦後も戦前と負けないくらい見事に「孤独」を屁とも思わず、反逆的な生き方をしたぞ、と荷風さんへのわが横恋慕で書きつのった」と記していた。

ここは主テーマが漱石ゆえ、漱石話題に戻る。「漱石は亡くなってから著作が大売れに売れ出した不幸?な作家」として、大正3年版(死去2年前)の「紳士録」から、漱石の税金67円で、そこから推測する大正2年の年収は2396円。当時の朝日の月給200円ゆえ、プラス月給分しか稼いでいなかった。漱石が絶えず懐具合を気にし、夫人が楽でない家計をやりくりしていたのも事実だろうと推測。

しかも漱石山房には門下生が集って〝漱石山脈〟が形成されていた。松根東洋城、寺田寅彦、野村伝四、野村真綱、中村芳太郎、小宮豊隆、鈴木三重吉、森田草平、野上豊一郎、野上弥生子、阿部能成、林原耕三、阿部次郎、内田百閒、中勘助、和辻哲郎、江口渙、岩波茂雄、芥川龍之介、久米正雄、松岡譲など。

半藤氏は、漱石は「女たらし」ならぬ「人たらし」で万人の心を素直に惹き込む人間的魅力をいっぱい備えた人物ゆえと記し、和辻哲郎の「漱石はその遺した全著作より大きい人物であった」を、唐木順三の「酔興(ママ)ではできかねる。漱石は真底からの教育者」を紹介。

〝漱石山脈〟が集ったのは「木曜会」。実は荷風さんが二十歳の頃に通った巌谷小波の門下生の会が「木曜会」。半藤氏は知っていながら、それは記していない。そんなことはどうでもよく、漱石には小説だけでは伺い知れぬ世界、魅力があったような気がしてきた。絵は最晩年の荷風さん。(続く)

半藤一利の漱石と荷風(漱石7) [永井荷風関連]

江藤淳の他に「漱石と荷風」両人に取り組んだもう一人の代表が半藤一利だろう。氏は荷風死去の報にいち早く同宅へ駆けつけ、創刊間もない「週刊文春」の特集記事を書いている。「中央公論」のサイトで、氏は嵐山光三郎にその経緯を語っていた。凡そこんな内容。

江藤淳の他に「漱石と荷風」両人に取り組んだもう一人の代表が半藤一利だろう。氏は荷風死去の報にいち早く同宅へ駆けつけ、創刊間もない「週刊文春」の特集記事を書いている。「中央公論」のサイトで、氏は嵐山光三郎にその経緯を語っていた。凡そこんな内容。

~「荷風死去」の報に編集長が〝荷風宅を知っているヤツは〟に手をあげた。なぜ知っていたか。最晩年の荷風さんを浅草で見かけ、足どりが覚束なかったのでタクシーで後をつけた。押上の駅まで行って電車に乗り換えた。そこから家に入るまでを見届たことがあった。嵐山は〝まるでストーカーですね〟。それほど好きだったと語っていた。

半藤さんは向島生まれ。東京大空襲に遭って長岡市で終戦。江戸っ子に加え、長岡藩の薩長への恨みも加わった筋金入り薩長嫌い。荷風、漱石も薩長嫌い。さらに夏目漱石の孫・夏目末利子と結婚。「荷風と漱石」を書くことが宿命とも言える昭和史探偵家。

ついでに記せば半藤・嵐山の二人はテレビ番組「荷風と谷崎 終戦前夜の晩餐」に出演。偏奇館の空襲炎上で東京脱出した荷風さんが、谷崎潤一郎の疎開先、岡山県勝山の元酒楼の離れで〝すき焼き〟を食したのを、二人で再現映像を撮ったとか。半藤さん、荷風さんと同じく長身で馬面。同じ丸眼鏡で出演したらしい。

さて、手許に氏の『永井荷風の昭和』と『荷風さんの戦後』、そして『漱石先生ぞな、もし』と『漱石先生 お久しぶりです』がある。江藤淳と違って、幾皮も剥けた洒脱な文章。まず『永井荷風の昭和』の小見出し「夏目漱石」を読む。

荷風さんが漱石を二度訪ねていると、『荷風書簡集』の明治43年3月の手紙を紹介。「拝呈 先日は御多忙中長座致し失礼仕り候。其の節お話し有之候小宮豊隆氏の事、昨日慶応義塾の方より是非とも近代独逸文学の講師として招聘致し度き旨来り候に付き~」。

さらに荷風の慶応教授について。森鴎外が最初に白羽の矢を立てたのが漱石で、漱石は朝日新聞が辞め難く、また京都帝大や早大からも教授依頼の先口があったので断った。そのお鉢が荷風さんにまわったことを、荷風さんも知っていたのではなかろうかと書いていた。

漱石は、荷風『冷笑』で展開された文明開化のうさん臭さへの鋭い批判精神に同感。荷風『新帰朝者の日記』と漱石『それから』の両者記述例を挙げて、二人が同じ〝明治観〟を持っていたと記す。また二人は江戸っ子。権勢富貴に対する敵視と嫌悪感、徒党を嫌い、自分の好みを貫こうとする姿勢も同じ。

あえて二人の違いを言えば、漱石は怒りと共に悲しみがあり、常に自分のうちに向けられたぎりぎりの懐疑から脱することが出来なかったのに比し、荷風さんはそれらへの侮辱があって、漱石のように笑いでまぎらわすやさしさはなく、世から孤立しようとも微塵もたじろがぬ強さがあったと記していた。

そして半藤氏は、漱石に「荷風論」のなかったことが不思議で、荷風さんに「漱石論」がなかったのが不思議だと記していた。長くなったのでここで区切る。

挿絵は荷風さんのベレー帽姿。荷風さんがこのベレー帽をいつ買ったか、なぁ~んてことも半藤氏はしっかり調べている。それを引用すればいいが、小生も荷風好きゆえ、自分で調べなくては気が済まない。文庫の『摘録 断腸亭日乗』は省略なので、全集の二十四巻を引っ張り出す。「昭和二十二年十一月十五日 晴。午後海神。帰路市川の町にてベレーを買ふ。弐百五拾円也。細雪批評執筆」。荷風さん69歳。京成線「海神」駅にある知人別宅を借りて執筆していた時期だ。

江藤淳「漱石論」まとめ(漱石6) [永井荷風関連]

前回挿絵に漱石の立派な口髭を描いたが、生誕150年がらみで書店平積みの十川信介著『夏目漱石』(岩波新書)の腰巻には「僕も弱い男だが弱いなりに死ぬまでやるのである」なるコピーが躍っていた。立派な髭とは似合わぬ弱い男だったのか。

前回挿絵に漱石の立派な口髭を描いたが、生誕150年がらみで書店平積みの十川信介著『夏目漱石』(岩波新書)の腰巻には「僕も弱い男だが弱いなりに死ぬまでやるのである」なるコピーが躍っていた。立派な髭とは似合わぬ弱い男だったのか。

同書でも彼の小説を「登場人物が多く、それぞれが極めて複雑な事情(漱石のような)を抱えてい、そうした人々(学友、同僚、家族ら)との交流を通して描かれる内容が多く」、「(彼らとの会話から)善悪、正邪を個々の人間の心に認め、その変化を分析してゆく」。ゆえに〝倫理の漱石〟と言われると書かれていた。

江藤淳『漱石論』の続きに入る前に、明治43年「大逆事件」で、荷風さんは前述通り「文学者ながら何も出来ないことを恥じて、江戸戯作者に身を下げる」と決意したが、漱石の反応も気になる。

江藤著に、それは『それから』(明治42年秋)に記されているとあったので、同作を拾い読み。代助が旧友で新聞記者・平岡の妻・三千代に愛を告白し、それを平岡にも直接話すべきと職場へ訪ねる場面。

本題を切り出せない代助に、平岡が昨今の社会情勢を語り出す。「社会主義者・幸徳秋水に新宿警察署の巡査が連日張り付いていて~」。だが代助は〝世間話をする気もなく〟心は三千代のことばかりも肝心の話を出来ずに終わっている。

漱石は、なぜここに平岡の弁で「幸徳秋水の話」を挿入したのだろう。翌年「大逆事件」は(冤罪を含めて)多数が処刑された。朝日新聞でも連日の報道があったろうに、同社職業作家・漱石の反応はどうだったのか。

江藤淳は、漱石最後の小説『道草』と病死中断の『明暗』が、「数少ない真の近代小説の一つとして輝いている」と評価するも、その説得力なし。24歳の江藤淳は理屈っぽいゆえ、ここは11年後に少しはわかり易く説明できるようになっただろう35歳時の「漱石生誕百年記念講演」を読んでみた。以下要約です。

明治の近代化は、東西文化を融合して日本文化を核心とする新文明が出来るはずだったが、そうは問屋が卸さなかった。自我を抑制する倫理が崩壊し、自我が渦巻いた。その貧しさに漱石は気が付いた。そういう人間存在の認識は後の実存主義に至るが~

「僕は神だ」と自我の主張の究極は狂気に至る。そういう近代の中で生きつつ、漱石は『道草』と『明暗』を書いた。漱石はここで「悲惨な近代だが、それでも人間を生かしているのは、人としての救いがあるからではないか」と認識。主人公は生まれたばかりの赤ん坊に震え、細君が赤ん坊におっぱいを呑ませる姿にうっとりする。〝生命の力〟という人間の最奥にあるやさしさを認識する。※半藤一利著には「お産婆さんが間に合わず、漱石が自らの手で三女を取り上げた」の記述あり。

『明暗』には、評論家を目指すも芽の出ぬ「小林」が登場する。江藤淳は彼に社会主義思想と、社会的劣敗者であるインテリ像と、ドストエフスキーに代表されるロシア文学の三つの要素を盛り込んだと指摘。漱石は小林の〝ドストエフスキー的涙〟に、自らの知的な創作態度に対する一つの自己反省のようなものを許容し、完全な人間的な連帯意識を導入し、新しい人間を創り出そうとしていた。「人はマイナスを引き受けた上で生きて行かなければならない」と身をもって示してくれた作家ではないか。

以上が江藤淳の漱石論の結論らしい。江藤淳の漱石関連書は膨大ゆえ、機会があれば追加・訂正するとして、まずはここで止める。挿絵は千円札の漱石。(続く)

江藤淳の「漱石論」(漱石5) [永井荷風関連]

江藤淳『夏目漱石』は端から鋭い。「個性的な作家が多くの崇拝者を持つ場合、その弟子友人らによって神話化され、彼らが死に絶えると雲散霧消する。神話が溶け出せば漱石の中心的な主題は、一人の女を争う二人の男。作家の姿は著しく平俗化する」

江藤淳『夏目漱石』は端から鋭い。「個性的な作家が多くの崇拝者を持つ場合、その弟子友人らによって神話化され、彼らが死に絶えると雲散霧消する。神話が溶け出せば漱石の中心的な主題は、一人の女を争う二人の男。作家の姿は著しく平俗化する」ホラッ、あたしの言った通りだ。この先どう展開するや。江藤は生田長江(「ニーチェ全集」翻訳など)の『夏目漱石氏を論ず』より「(漱石は)如何なる事をする人ではなく、如何なる事をしない人。面目を施すより体面が傷つかぬ事に重きをおく人。馬鹿にされると云う事が恐ろしく嫌ひな人」を紹介。まぁ、どうしようもない人物だ。

次に正宗白鳥による評を挙げる。「その長編小説には感動せず。読みながら退屈した。ただ文章のうまい通俗作家」。続いて「漱石に敬意を払ったりするのは知識階級の通俗読者」。これらが当時の漱石観だったと記す。漱石がつまらなくて読み通せないのは、小生だけのことではなかったと知ってホッとした。

江藤淳はここから少し救い上げる。「明治の官費留学生らは〝国家への貢献〟が前提ゆえ、自己抑制の倫理が課せられていた」。富国強兵、殖産興業、そして文学者には「英語研究」か?

それに比して大正・昭和の作家らは、自己を無制限に肯定、拡大。性的欲望も肯定した挙句に〝だらしなさ〟全開。漱石とその後の作家らとは、立場がまったく違うと弁護。「(国家貢献の身ゆえ)漱石は自身の強烈・巨大な自我の叫びを、誰よりも痛切に感じ、それを抑制すべく格闘した」(※引用は原文ママではなく、小生流にわかり易く要約・変更です)。

「文明開化」と「戦勝(日清・日露戦)」によって、日本人は地に足付かぬ浮かれよう。江戸時代から培われた精神面を忘れて一気に貧しく、歪んだ。国内のみならず海外でも醜態を晒す日本人。江藤淳はここで荷風さんを登場させた。

「荷風は『あめりか物語』『ふらんす物語』に出てくる戯画化された西洋かぶれの人々を見て、痛手を受けた。同じような痛手を感じたのは二葉亭、鴎外、漱石。そのなかで最も不器用、疑似西洋人を装うなど空々しくて出来なかったのが漱石で、彼は致命的な痛手を受けていた」。結果的に彼らは作家になる前に、まず文明批評家にならざるをえなかった、と記す。

「漱石の文学は、稀にみる鋭さで日本を捉えたことによって、日本近代文学のなかで輝いた」。江藤淳はここで初めて漱石評価の弁。荷風さんより12歳年長の漱石は、子供時分より漢籍に親しんだ上で、英文学の真髄を学び、世界に匹敵せんとする使命を抱けば、精神衰弱になるのも当然、と説明する。

だが帰国後の長編小説は、中村真一郎が指摘するように「登場人物に性格がなく、構成がなく、主題の発展もない」にもかかわらず、彼は国民作家になった。国民作家=底の浅いものを喜んで読む底の浅い日本人受けの作家。中学生から老年までの読者を得てベストセラーの職業作家として成功した。

「大学年俸八百円。子供が多く、家賃も高くて暮らせない」が一気に解決。なぁ~んだ、それだけのことかとガッカリした。前述の「日本近代文学のなかで輝いている」の内容・価値とは? 小難しく書かれた『漱石論』の先をもう少し先まで読み進まなければいけないらしい。(続く)

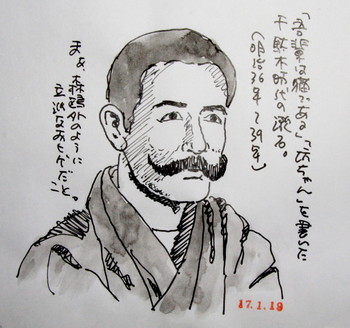

挿絵は『吾輩は猫である』『坊ちゃん』を書いた千駄木時代(明治36~39年)の漱石。まぁ、森鴎外なみの偉そうな髭です。

江藤淳の漱石・荷風(漱石4) [永井荷風関連]

漱石と荷風さんの両者スタンスが大きく異なるゆえに、両者に取り組む方は僅少。そのなかの代表格が江藤淳だろう。

漱石と荷風さんの両者スタンスが大きく異なるゆえに、両者に取り組む方は僅少。そのなかの代表格が江藤淳だろう。

漱石が「牛込馬場下横丁(現・喜久井町)」から「早稲田南町」へ。荷風さんは「大久保余丁町」。江藤淳は大久保百人町生まれ。百人町の実家は、昔の多くの家がそうだったようにツツジが咲き誇っていたそうな。

江藤淳は「明治国家を理想とする保守評論家」らしい。比して荷風さんも半藤一利氏も薩長嫌い。小生も敬遠したい江藤氏だが、我家と同じ犬種「アメリカンコッカースパニエル」に耽溺の記『妻と私と三匹の犬たち』(自殺3ヵ月後に刊)を読んだ。我家のコッカーの名は「バーキィ」で、江藤家コッカーは「ダ―キィ」だった。

同書を読み、少しだけ彼に親しみを感じたが、同書にこんな記述あり。プリンストン大学東洋学科で日本文学史を2年間教えて帰国の際「靖国神社の傍に住みたいという私の気持ちを英霊が嘉(よみ)したまわぬ(=よしとほめぬ)はずはないと思って」靖国神社近くに住むことを望んだ。(帰国時は昭和39年。A戦犯合祀が世間に知れたのは昭和54年)

氏の保守志向はいつからだろう。夫妻は夢を叶えて靖国神社徒歩圏内の〝左内坂〟上のマンション購入で、愛犬と靖国神社へ参拝することに相成った。ここでまたエッと驚いた。小生が会社を立ち上げたのが〝左内坂〟上のマンション。同じ建物だったのかしら。

話を戻す。江藤淳は23歳で『夏目漱石』を発表し、一躍新鋭批評家として脚光を浴びた。そして荷風さんが亡くなった時に「中央公論」に『永井荷風論』(昭和34年、著者27歳)を発表。さらに昭和60年の「三田文学」に10年間・31回連載で書いたのを改題『荷風散策~紅茶のあとさき』として平成8年刊。

彼は若い時分から珍しい「夏目漱石・永井荷風」読み。『荷風散策』冒頭にこう記していた。「漱石を除けば、私が何度も繰り返して読んできたのは、谷崎でも志賀直哉でも川端でもなく、荷風散人の、それの小説である」。

「あとがき」では、「荷風散策を書きはじめたとき五十二歳だった私は、完結したときには六十二歳。(略)私は荷風論や荷風伝を試みようというような大それた野心があったわけでは毛頭ない。ただ私は、愛惜してやまない荷風散人の小説と随筆と日記の世界を日和下駄をはいて東京市中を散策した散人の顰(ひそ)みに倣い、心の赴くままに散歩してみたいと願ったに過ぎない」

江藤淳は荷風さん主宰「三田文学」の後輩。同著刊3年後に自らを「形骸」として自殺した。失礼ながら同著は引用8割程で内容も〝形骸〟っぽい。

荷風さんが亡くなった時のことは多くの方が書いているが、江藤淳が亡くなった様子は『妻と私と三匹の犬たち』巻末に、府川紀子(江藤夫人の姉の子)が詳しく書いている。氏は、手首と首筋にためらい傷を残して風呂場で亡くなっていた。末期癌の妻を献身的に介護し、妻の告別式を終えた後に倒れた。急性前立腺炎にともなう敗血症。退院後に『妻と私』を書き上げた数ヶ月後に脳梗塞。リハビリしつつ『幼年時代』執筆中に遺書「江藤淳は〝形骸〟に過ぎず」と記して亡くなった。

江藤淳は一卵性とさえ言われた似た者夫婦で超愛妻家。漱石は妻・鏡子が自身を理解せぬと罵倒していて、荷風さんは二人の女性と各数ヶ月の結婚生活後に離婚し、後は独身を貫いた。女性関係だけでもかくも異なる三人が、夏目漱石という糸でつながっていた。江藤淳の「漱石・荷風」とは~。(続く)

荷風、漱石夫人を叱る(漱石3) [永井荷風関連]

明治43年末、荷風さんは「大逆事件」(幸徳秋水、大石誠之助、菅野スガら12名処刑、獄死5名他)で捕えられて裁判所へ向かう囚人馬車を見た。文学者ながら何もできないことを恥じて、彼は江戸戯作者に身を下げると決意。江戸文化への傾倒を深めてゆく。

明治43年末、荷風さんは「大逆事件」(幸徳秋水、大石誠之助、菅野スガら12名処刑、獄死5名他)で捕えられて裁判所へ向かう囚人馬車を見た。文学者ながら何もできないことを恥じて、彼は江戸戯作者に身を下げると決意。江戸文化への傾倒を深めてゆく。

慶応義塾教授4年目の大正2年(1913)、父死去(父は明治4年に米国留学。帰国後は文部省出仕の有能官吏)。自由になった荷風さんは、隠棲趣味が高じて大正5年(1916)に慶応教授、「三田文学」編集を辞した。同年12月9日、漱石49歳病没。

それから11年後の昭和2年(1927)9月22日「断腸亭日乗」に、初めての漱石関連言及あり。他人の目に触れぬ日記ゆえ、遠慮ない怒りを吐いていた。

それは漱石死の十余年後の「改造」に、夏目未亡人の談話を女婿松岡某・筆記文が掲載。「漱石翁を追従狂とやら称する精神病の患者なりしといふ。また翁が壮時の失恋に関する逸事を録したり。余この文をよみて不快の念に堪へざるものあり」。

そして続ける。「その人亡き後十余年、幸にも世人の知らざりし良人の秘密をば、未亡人の身として今更これを公表するとは何たる心得違ひぞや。見す見す知れたる事にても夫の名にかかはることは、妻の身としては命にかへても包み隠すべきが女の道ならずや。然るに真実なれば誰彼の用捨なく何事に係らずこれを訐(あば)きて差閊(さしつか)へなしと思へるは、実に心得ちがひの甚しきものなり。女婿松岡某の未亡人と事を共になせるが如きに至ってはこれまた言語道断の至りなり」。

荷風さん、花柳界の女性らとの付き合いが深いだけに、女性らの矜持・意気を心得ている。お付き合いある方の諸々を、軽々と他人に語るは愚の骨頂、御法度、最低なり。ここまで一気に記して、漱石とのお付き合いを述懐する。

「(連載小説のことで)早稲田南町なる邸宅を訪ひ二時間あまりも談笑したることありき。これ余の先生を見たりし始めにして、同時に最後にてありしなり」。そして「先生は世の新聞雑誌等にそが身辺及一家の事なぞとやかくと噂せらるることを甚しく厭はれたるが如し。然るに死後に及んでその夫人たりしもの良人が生前最好まざりし所のものを敢てして憚る所なし。ああ何らの大罪、何らの不貞ぞや」。そして「余は家に一人の妻妾なきを慶賀せずんばあらざるなり」と余計な事まで記して〆ていた。

この文から、荷風さんは漱石と仲違いしたわけではなく、先生と尊敬しつつも文学、社会的スタンス違いゆえに没交渉を貫いたと思われる。一方、漱石には金魚の糞のように多くの若き文士らが集っていた。

ついでに記せば、この文を記した昭和2年の翌日に「尽きせぬ戯れのやりつづけも誰憚らぬこのかくれ家(壺中庵)」の、二十歳の「お歌」を訪ひ倶に浅草の観音堂を賽すと記していた。また別の日の「日乗」には「わたしの〝独身〟は畢竟わたくしが書斎に閉籠っている時の間だけで、一度外へ出れば、忽ち一変して多妻主義者なると申しても差閊なない」。

なお夏目鏡子述『漱石の思い出』松岡譲筆録は文春文庫刊。さらに漱石夫妻の長女・筆子を母に持つ半藤末利子著『漱石の長襦袢』(文春文庫)、その夫・半藤一利による『漱石先生ぞな、もし』(文春文庫刊、新田次郎文学賞)も出版されている。半藤一利著には、荷風さんは明治43年3月、漱石門下の小宮豊隆を慶応のドイツ文学科講師にという打診で、もう一度漱石山房を訪ねていたと記していた。

鏡子夫人は〝悪妻〟との評があるも、描いているうちに精神不安定の漱石を「好し好し~」と抱く大きな優しさもあったような気がしてきた。そうでなきゃ、あんた、30歳~43歳の間に七人の子作りが出来るワケもない。これ「倫理に勝る〝日常生活の勝利〟」。漱石さん、時には鏡子さんの授乳風景をうっとり見つめ、さらには自分もその乳房を含んだかもしれない。江藤淳は、漱石晩年の生・性の肯定についても言及しているような。半藤先生の漱石・荷風は後にし、その江藤淳の漱石・荷風を探ってみることにする。(続く)

漱石と荷風さんの関係(漱石2) [永井荷風関連]

このシリーズは誤解なきよう、小生の無知・偏り・隠居の暇潰しと断っておかなければいけません。まず小生の若き読書体験の告白から。姉が購読の「世界文学全集」(古典)を読み、次に現代作家による「世界全集」。ここからドストエフスキーやヘンリー・ミラーなど好きな作家の全集を読んだ。翻訳小説ばかりではなく、日本の小説もと手を出せば、あの私小説の〝だらしなさ〟に辟易した。

このシリーズは誤解なきよう、小生の無知・偏り・隠居の暇潰しと断っておかなければいけません。まず小生の若き読書体験の告白から。姉が購読の「世界文学全集」(古典)を読み、次に現代作家による「世界全集」。ここからドストエフスキーやヘンリー・ミラーなど好きな作家の全集を読んだ。翻訳小説ばかりではなく、日本の小説もと手を出せば、あの私小説の〝だらしなさ〟に辟易した。

日本の小説に好きな作家が探せずに諦めていた処に、唯一荷風さんに惹かれた。エッセー風文体よし、その助平さ加減もよし。私小説の〝だらしない性〟とは違って陋巷、落魄、隠棲など〝やつし〟なる姿勢にピンと筋が通っている。彼が身を投じるのも江戸から続く花柳界、紅燈の女性らというのもいい。そこには失われゆく江戸情緒・文化への想い、プロの女らの矜持あり。文明開化や戦勝に浮かれて地に足がつかぬ輩らへの鋭く厳しい眼差しもあった。「いき(粋、意気。〝すい〟ではない)」なんだよ。

日本の他の作家らとはずいぶんと違うぞと思った。早稲田の古本街で「荷風全集」を購い、古本市でも荷風関連書があれば概ね入手した。まぁ、かく偏り無学な爺さんの漱石と荷風遊び。まずは東京朝日新聞の荷風『冷笑』連載前後の夏目漱石の小説はどうだったか。朝日新聞のプロ作家になった漱石の最初の連載が『虞美人草』。次に『三四郎』『それから』『門』の三部昨。

『三四郎』は田舎の高校を出て東京の大学に入った三四郎が、周囲の人々に影響されつつ、同郷の野々宮の相手・美彌子に惹かれる話。『それから』は三四郎ならぬ代助が、優雅な独身生活を送ってい、友人・平岡と三千代を結び付けたのはいいが、後で三千代に愛を告白。『門』の主人公は親友の妻を奪って結婚。罪の意識に禅寺へ~とか(ちゃんと読んでいない)。

なぁ~んだ、全部〝三角関係〟じゃないか。それで漱石の同作執筆時は41~43歳。精神衰弱や胃潰瘍に痔を患いつつ、なんと二年に一人のペースで子を設けて五女二男の子沢山。そんなビッグダディが三角関係に悶々としている。限りなく〝野暮〟なぁんだぁ。こりゃ。やはり読む気にしねぇ。

一方『冷笑』を書いた荷風は30歳。またも発禁本の類かと思いきや、自身の分身らしき幾人をも登場させて、明治の文明批評や江戸文化、深川礼讃などを存分に語らせていた。〝冷笑〟とは、当時の日本人の浅薄さに向けられたタイトル。同連載で初めて荷風を知った方々は〝文明批評家〟と思ったとか。

だが荷風ファンには同小説の主人公・吉野紅雨(よしのこうう)の名が、荷風さんの二の腕内側の刺青「こう命」の、新橋芸妓の富松(吉野こう)の洒落で、そんな深間にあるも同じく新橋芸者の八重次とも〝交情蜜の如し〟と嘯いていることも知っている。漱石だって『坊ちゃん』では〝おれ〟に「人間は好き嫌いで働くものだ。論法で働くものじゃない」と啖呵をきらせていたが、いつから小難しくなったのだろう。

荷風さん『冷笑』の真面目な文明批評が功を奏したか、連載後に上田敏・森鴎外の推薦で慶応義塾教授に就任。「三田文学」を主宰・編集。放蕩息子が教授になって、両親が喜んだこといかばかりか。

挿絵は明治41年、帰国直後の29歳の荷風さん。珍しい口髭写真。荷風と云えば浅草の裸の踊り子らに囲まれた助平爺さん風の写真が有名も、若き日の荷風はこんなに好い男。この時代にこの風貌〝女が放っちゃおかない〟。

荷風好きに漱石は響かず(漱石1) [永井荷風関連]

小生、永井荷風好き。荷風さんが好きだった江戸狂歌の代表、大田南畝も好きになったほど。荷風は小石川・金剛坂生まれだが、23歳より父が構えた新宿・余丁町〝来青閣〟で暮した。我家より歩いて行ける地。大田南畝の生誕地は牛込中徒歩町(現・中町)。

小生、永井荷風好き。荷風さんが好きだった江戸狂歌の代表、大田南畝も好きになったほど。荷風は小石川・金剛坂生まれだが、23歳より父が構えた新宿・余丁町〝来青閣〟で暮した。我家より歩いて行ける地。大田南畝の生誕地は牛込中徒歩町(現・中町)。

そして我が家の窓から見える戸山公園の向こうが「夏目坂」。夏目漱石の生誕地。さらに東へ歩けば早稲田南町「漱石山房(終焉地)」。今年は「漱石生誕150年」とか。新宿区が講演やシンポジウム、記念館整備などで盛り上げている。

小生恥ずかしながら告白すれば、教科書にも載る国民作家で千円札の顔にもなった夏目漱石の小説を一編も読み切ったことがない。どうやら荷風好きには〝漱石は響かない〟らしいのだ。

漱石は江戸の最後、慶応3年(1867)生まれで、荷風さんより12歳上。帝国大学文科英文科から大学院へ。そして松山中学、熊本の高校で教鞭。鏡子と結婚。文部省より英国留学を命じられロンドンへ。神経衰弱で帰国。

一方、荷風さんは明治12年(1879)生まれ。第一高等学校入試失敗。落語家の弟子、歌舞伎座作者見習いなどしつつ娼妓主人公などの小説群を発表。「親の顔に泥を塗る」と危惧した父が、24歳の荷風をアメリカへ旅立せた。ニューヨークで娼婦イディスとの耽溺生活を経て念願のパリへ。明治41年の帰国と同時に『あめりか物語』『深川の唄』『ふらんす物語』などを次々に発表。

夏目漱石が教員を辞めて東京朝日新聞の職業作家になったのが明治40年。『虞美人草』(127回連載)発表後、翌41年に『三四郎』連載、明治42年にその二部作目『それから』連載、次が泉鏡花『白鷺』連載。その次に志賀直哉の予定も、彼の筆が止まって、急きょ永井荷風へ依頼。

漱石の求めを森田草平(塩原で平塚らいていと心中未遂事件)が余丁町の荷風宅を訪ね、荷風さん快諾。漱石から挨拶状が届いた。「拝啓。御名前は度々の御著作及西村などより承り居り候處未だ拝顔の機を得ず遺憾の至に御座候。次今回は森田草平を通して御無理御願申上候處早速御引受被下深謝の至に不堪候。只今逗子地方にて御執筆のよし承知致候。御完結の日を待ち拝顔の栄を楽み居候。右不取敢御挨拶迄早々。斯如御座候以上。永井荷風様 金之助」。

それは荷風さん帰国の翌年末。42年(1909)12月13日より『冷笑』連載(43年2月28日まで78回)。掲載終了後に上田敏・森鴎外の推薦で慶応義塾大学文科の教授に就任。「三田文学」を主宰・編集。

漱石と荷風さん、ご近所ながら会ったのは掲載決定の挨拶のみで、以後一切交流なし。互いに文学スタンスの違いを認識していたのだろう。両者の溝は深く、荷風愛読の小生が漱石小説を読めぬのも、その溝の深さゆえだろうか。

「漱石生誕150年」の今年はのんびりと、荷風さんがらみで漱石をお勉強してみようかしらと思った。荷風文献は全集、関連書多数を蔵書するも、漱石関連書は新潮日本文学「夏目漱石集」のみ。参考資料は出来るだけその都度記す。この挿絵はWindows「ペイント」で描いた。(続く)

行くところ無き身の墓詣 [永井荷風関連]

昨今の政経のお勉強をするってぇと、心が卑しくなってくる。それを払うべく自転車を駆ることにした。行き先を定めず家を出た。まず自宅から右か左かの選択。左を選んだら戸山公園~早稲田~江戸川橋と流れた。ここから後楽園。白山通り・本郷通りを横切ったら根津・谷中。谷中墓地に至った。

昨今の政経のお勉強をするってぇと、心が卑しくなってくる。それを払うべく自転車を駆ることにした。行き先を定めず家を出た。まず自宅から右か左かの選択。左を選んだら戸山公園~早稲田~江戸川橋と流れた。ここから後楽園。白山通り・本郷通りを横切ったら根津・谷中。谷中墓地に至った。

荷風さんは掃苔(そうたい)好きだった。よく文人らのお墓を訪ねている。大正十二年八月十九日の「断腸亭日乗」は親族のお墓を巡っていた。「午後谷中瑞輪寺に赴き、枕山(縁者)の墓を展す。天龍寺とは墓地裏合せなれば、毅堂先生の室佐藤氏の墓を掃き、更に天王寺墓地に至り鷲津先生及び外祖母の墓を拝し、日暮家に帰る」

数年前に徳川慶喜公墓を訪ねた際に、永井荷風の外叔父・鷲津毅堂(儒教者)のお墓を探したがわからなかった。今回は案内図によって位置を確認。二度目にして掃苔相成った。鷲津家の広い墓地中央に神道の角柱の墓があった。左から「鷲津宣光配佐藤氏之墓」「司法権大書記官従五位勲五等鷲津宣光墓」「鷲津宣光後配川田氏之墓」(神道は戒名なし)。左が先妻、中央が毅堂、右が永井荷風の母を生んだ後妻のお墓だった。

荷風は『下谷叢話(そうわ)』の「第三十」で、毅堂の妻や子らの詳細を記している。~鷲津毅堂は安政戊午(つちのえうま)の秋其の妻佐藤氏を喪(うしな)ひやがて継室(後妻)川田氏を娶ったのであるが、その年月を詳(つまびらか)にしない。然し長女友(ゆう)が生れた後、此年文久辛酉(かのととり)の九月四日に次女恒(つね)が生れた。但し明治の後に至って調整せられた下谷区の戸籍簿には恒を以て長女と記してゐる。恒は明治十年七月十日神田五軒町の唐本書肆の主人林櫟窗(れきそう?)の媒酌で、毅堂の門人尾張の人永井匡慍(まさはる、通称・久一郎)に嫁した。恒は今こゝに下谷叢話を草してゐるわたくしの慈母である。毅堂の継母川田氏は名を美代といふ。

永井荷風は文壇にも、翼賛体制の政治にも無関心を装って隠棲を貫いた。あたしも心卑しくさせる「政経お勉強」から手を引こうかしら。最後に昭和十年一月二日の「断腸亭日乗」に記された五句のうち「行くところ無き身の春の墓詣」。この日の小生も、同じ気持ちで谷中墓地へ走ったことになる。