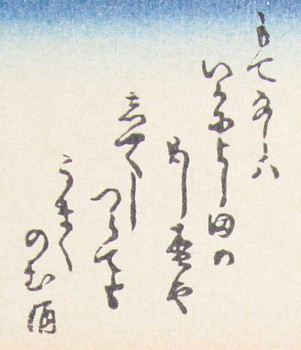

藤川「行過る旅人とめて宿引の~」 [狂歌入東海道]

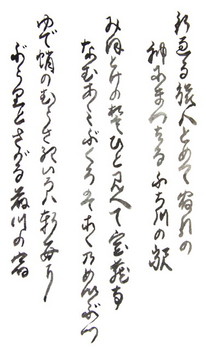

第三十八作目は「藤川」。狂歌は「行過る旅人とめて宿引の袖にまつはるふち川の駅」。まつわる=つきまとう。絵は坂上から眼下の藤川宿の雪景色。

第三十八作目は「藤川」。狂歌は「行過る旅人とめて宿引の袖にまつはるふち川の駅」。まつわる=つきまとう。絵は坂上から眼下の藤川宿の雪景色。

保永堂版から約二十年後(「狂歌入東海道」から約十年後)の広重刊『東海道風景図会』(嘉永四年・1852年刊)の「藤川」を見ると、この絵の横後方俯瞰から藤川宿を描いた図になっている。この絵から想像して描いたのだろう。画力恐るべし。

一方、保永堂版「藤川」は「棒鼻ノ図」。幕府から朝廷への「八朔御馬献上」を〝棒鼻〟で宿役人らが平伏して迎えている様子、と解説されている。「八朔御馬献上」と「棒鼻」を知らずゆえ勉強した。八朔=旧暦八月一日(新暦九月上旬)に豊作祈願や贈答の風習あり。これは徳川家から朝廷への恒例の馬献上らしい。

広重はこの「八朔御馬献上」に帯同(派遣団員の一人)したことで『東海道五十三次』を描いたと言われているが、その絵は司馬江漢図「藤川」とまったく同じ内容・構図。広重は本当に東海道を歩いたのだろうかか? さらにはこの地に雪は積もらない等々、何かと詮索喧しい藤川宿の絵です。だがこの狂歌入東海道の「池鯉鮒宿」では〝八朔御馬献上〟の様子が詳細に描かれていて、やはり〝同行説〟を採ってみたい。

次は「棒鼻」です。すでに「沼津宿」で「傍示杭=境界標柱」の説明をしたが、傍示杭=棒鼻でもあるらしい。江戸から上方に向かって〝棒鼻=傍示杭〟があり、見附があって宿場内に入るという順なのでしょう。

次は「棒鼻」です。すでに「沼津宿」で「傍示杭=境界標柱」の説明をしたが、傍示杭=棒鼻でもあるらしい。江戸から上方に向かって〝棒鼻=傍示杭〟があり、見附があって宿場内に入るという順なのでしょう。

さて弥次喜多らは、赤坂宿を出て藤川宿に向かって歩き出せば「昨夜は新婚部屋を覗いて襖ごと倒れ込んだ馬鹿な男らがいた」と笑いつつ歩く勇み肌の三人連れがいた。弥次さん、思わず彼らに立ち向かって袋叩きになるところを、からくも逃れている。

やがて宝(法)蔵寺(家康が幼児時期を過ごした寺)辺りへ至ると、ここはあみ袋・早縄などの産地。「みほとけの誓ひと見へて宝蔵寺なむあみぶくろはこゝのめいぶつ」。

藤川宿の〝棒鼻の茶屋〟では、軒ごとに生肴を吊るしたり大皿に並べて売っていた。「ゆで蛸のむらさきいろは軒毎にぶらりとさがる藤川の宿」。ゆで蛸の紫・藤の紫にかけている。また彼らは若い女性に手をだそうとして失態をさらすが、それは省略して「岡崎宿」へ。

十返舎一九とは(3) [狂歌入東海道]

(2)の続き。一九は享和元年(1801)頃に再び離婚。〝しりつき(入婿)〟ではなくなったら、自ら食って行かなければならない。南総へ、箱根への旅記を含めた大乱作。享和二年に、なんと二十九冊も刊。その中に『浮世道中膝栗毛』初編あり。数打ちゃ当たるで、同作をもって一躍流行作家に躍り出た。

(2)の続き。一九は享和元年(1801)頃に再び離婚。〝しりつき(入婿)〟ではなくなったら、自ら食って行かなければならない。南総へ、箱根への旅記を含めた大乱作。享和二年に、なんと二十九冊も刊。その中に『浮世道中膝栗毛』初編あり。数打ちゃ当たるで、同作をもって一躍流行作家に躍り出た。

また一九が副業抜きで食って行けたのは、誰もが指摘している通り自画、自版下、画工なども兼ね備えてのこと。(余談:小生は才能なしをカバーすべく一件の仕事で原稿、撮影、デザイン、印刷、さらには企画書とマルチ受注でフリーランスを生き抜いてきた)

一九は他戯作者に比して学問肌ではなく、時同じく急増の(文字が読める人の急増、貸本ブーム)大衆読者層へマッチした通俗性(下品さ、読者サービス)で人気爆発。享和四年(文化元年)には筆が走り過ぎた『化物太平記』で手鎖五十日の刑。

その刑が堪えたのだろう、文化二年(1805)には入婿ではなく妻(民)を娶った。同年刊の『滑稽(じょうだん)しつこなし』には、艶っぽいお民さん(袖に一九の熊手マークあり)が登場。一九が仲間内で酒宴中に初鰹が届けられ、お民さんが「なんぞ吸物を四五人前持ってきてくんな」と言っている。(画は喜多川月麿。国立国会図書館デジタルコレクション同著より転載)

この書の内容は、生魚が食えぬ一九が辛子味噌に〝下し薬〟を仕込み、仲間らが雪隠通いをする顛末。また同著には仲間との江の島参詣シーンに「旅は弥次郎兵衛・喜多八でなければ面白くねぇ」という台詞を盛り込んでいる。一九は東海道の他にも伊勢、幡州(兵庫)、信州、上州へと旅を続けて書きまくった。『膝栗毛』をはじめの続編続きで〝合巻形式〟の長編スタイルも確立。

お民さんは男女の児を産んだ(男児は早逝)後で亡くなり、一九は四十九歳の時に四度目の妻(おゑい)と結婚。おゑいさんは女児「舞」を我が子のように育て、「舞」は長じて藤間流のお師匠さんをしつつ父の面倒をみた。一九は旅と酒と乱作ゆえか、五十歳頃から眼が悪くなり、中風症状も出始めていた。

文政五年(1822)、五十八歳で『膝栗毛』十二編刊。実に二十年余で完結なり。 天保二年(1831)、享年六十七歳で没。辞世は狂歌で「此の世をばどりやお暇(いとま)と線香の煙と共にはい左様なら」。

川柳は北斎のバレ句(エロ川柳)などで幕末・明治を笑い倒して生き延びた。俳句は正岡子規らの刷新運動で生き残った。だが大田南畝を筆頭として一九も凝った「狂歌」は通俗化によって廃れていった。一九没の僅か三十七年後、北斎没の十九年が明治元年だ。江戸は徳川から天皇の時代へ。日本人は「大日本帝国憲法」一色に染められて行った。

赤坂「双六とともにふり出す髭奴~」 [狂歌入東海道]

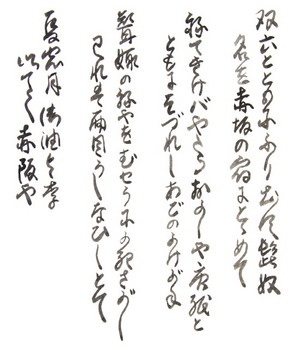

第三十七作目は「赤坂」。狂歌は「双六とともにふり出す髭奴名を赤坂の宿にとどめて」。疎い分野だが「髭奴=牛若丸に赤坂宿で成敗された〝熊坂〟」のことらしい。描かれた絵は、宿場見附から出た所の満月。

第三十七作目は「赤坂」。狂歌は「双六とともにふり出す髭奴名を赤坂の宿にとどめて」。疎い分野だが「髭奴=牛若丸に赤坂宿で成敗された〝熊坂〟」のことらしい。描かれた絵は、宿場見附から出た所の満月。

弥次さんは、喜多さんを後手に縛ったまま(狐だと思って)、夕闇濃くなった赤坂宿に入った。もう留女も出て来ず、犬が寄ってきた。犬が騒がぬことから、喜多さんが狐ではないとわかって、やっと縄を解く。

泊った宿では、主人の甥が嫁をもらう祝言騒ぎ。その夜は弥次喜多らの隣の部屋で新婚初夜。いちゃつく声が聞こえ、二人の心が騒ぎ出す。襖をそっと開けて初夜の二人が睦合う様子を覗き見る。勢い余って隣の部屋に襖ごと雪崩れ込んで大騒ぎ勃発。喜多さんの言い訳が「手水へ行く戸を間違えて襖を倒した」で、弥次さん思わず噴き出した。

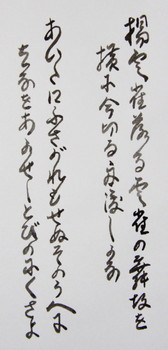

「婿嫁のねやをむせうにかきさがしわれは面目うしなひしとて」。「嫁」の字は女偏に取。異体字辞典には載っていなかったが「くずし字辞典」に載っていた。「むせう=無性(むしやう)」の旧仮名違いだろう。弥(や)、起(き)盤(は)は変体仮名。

「婿嫁のねやをむせうにかきさがしわれは面目うしなひしとて」。「嫁」の字は女偏に取。異体字辞典には載っていなかったが「くずし字辞典」に載っていた。「むせう=無性(むしやう)」の旧仮名違いだろう。弥(や)、起(き)盤(は)は変体仮名。

保永堂版「赤坂・旅舎招婦ノ図」は、旅籠内部を中庭から描いた絵。これを見ると、弥次喜多らの旅籠での騒動もリアルに浮かんで来る。絵には風呂から出て手拭を肩に部屋に戻る男、飯盛女らが化粧に余念のない控え部屋、配膳準備中の女中たち、ご用命に返事をしている按摩さん、横になって寛いでいる旅人~などが描かれている。

旅籠料金は一泊二食付きで百~三百文(二千~六千円)ほど。お金に余裕がない旅人は木賃宿。相部屋・雑魚寝で自炊。これは三十二文~百文(六百四十~二千円)ほどか。なお芭蕉も泊ったという旅籠・大橋屋が、当時の建物で営業していたらしいが、最近になって三百六十六年続いた営業を止めたらしい。

そこに芭蕉句碑あり。「夏の月御油より出でて赤坂や」。御油から赤坂まで僅か二キロ。月の出ている間に赤坂に着くの意。これ句碑通りのくずし字で書いておく。「農=の」「与季=より」。このくずし字も変体仮名(変体仮名=明治33年以降、学校教育で用いられなくなった平仮名。異体仮名)。以上で膝栗毛四編(上)終わり。

※くずし字、古文書の勉強はまず変体仮名から覚える。通常は「いろは」順に変体仮名を覚えるが、小生は現代っ子ゆえ「あいうえお」の変体仮名表を作って覚えた。

御油「此ゆふべ櫛やけづらむ妹が髪~」 [狂歌入東海道]

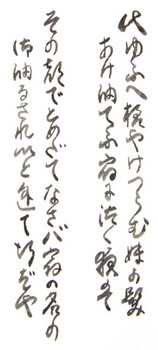

第三十六作目は「御油(ごゆ)」。狂歌は「此ゆふべ櫛やけづらむ妹が髪あけ油てふ宿につく夜は」。「けづらむ=梳らむ=くしけづ〝らむ〟」、「らむ=~ているであろう」、「てふ=といふ」、そして「あけ油=天皇献上油=御油」だろうか。

第三十六作目は「御油(ごゆ)」。狂歌は「此ゆふべ櫛やけづらむ妹が髪あけ油てふ宿につく夜は」。「けづらむ=梳らむ=くしけづ〝らむ〟」、「らむ=~ているであろう」、「てふ=といふ」、そして「あけ油=天皇献上油=御油」だろうか。

絵に描かれた傍示杭は宿場入口を示すものなら、この橋は音羽川に架かる「御油橋」だろう。一人で歩き出した弥次さんは、顔を塗りたくった留女らが、強引に袖を引くのがうるさくて一首~

「その顔でとめだてなさば宿の名の御油(ごゆ)るされいと迯(にげ)で行ばや」。「迯」は滅多にお目にかかれぬ異体字。「御油るされい=御許されい」の駄洒落。

保永堂版「御油・旅人留女」では、旅人を襲い拉致するかの凄まじい留女が描かれている。なお「御油」の由来は〝日本書記の持統天皇〟が近くに来た際に油を献上したという伝説からとか。

御油を出ると現在は天然記念物となった〝御油の松並木〟が赤坂宿まで続いているそうな。当初は徳川家康の命で植えられたそうで、今も松が三百五十九本とか。田辺聖子は「何という美しい道路だろうか」と記していた。

御油を出ると現在は天然記念物となった〝御油の松並木〟が赤坂宿まで続いているそうな。当初は徳川家康の命で植えられたそうで、今も松が三百五十九本とか。田辺聖子は「何という美しい道路だろうか」と記していた。

さて、弥次さんは宿外れの茶屋の婆々に「この先の松原にわるい狐が出おるゆえ、この宿でお泊りなさい」と勧められるも、喜多さんが先行して「赤坂」で宿を確保しているはずなので、歩き出すほかにない。やがて狐の鳴き声が聞こえ、土手に座った喜多さんを見つける。

弥次さんは「狐が喜多さんに化けた」と思い込み、喜多さんを後ろ手に縛り上げて赤坂宿に入って行く。御油から赤坂までわずか2㎞なり。

吉田「もてなしはいかによし田のめし盛や~」 [狂歌入東海道]

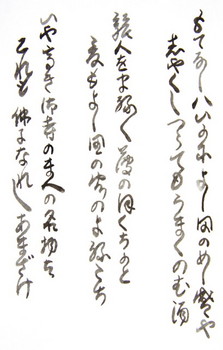

第三十五作目は「吉田」。狂歌は「もてなしはいかによし田のめし盛やしやくしつらでもうまくのむ酒」。

第三十五作目は「吉田」。狂歌は「もてなしはいかによし田のめし盛やしやくしつらでもうまくのむ酒」。

吉田宿は遊女や飯盛女が有名だった。吉田遊女は「伊勢音頭」の十六番に歌われている。♪吉田ナ~エ 通れば 二階から招くアラヨ~イヨイ しかも鹿の子の ヤンレ 振袖で~。狂歌も吉田宿の艶っぽさを詠っている。「しゃくしつら=杓子面=額と顎が阿賀が張って中くぼみの顔(どういう顔のことだろうか?)」

絵の城は築城当初が「今橋城」で、江戸時代は「吉田城」、明治からは「豊橋城」。城手前を流れるのが豊川で橋は「今橋」「吉田大橋」「豊川橋」。当初は東海道三大橋のひとつ。だが今は「豊橋」。この地は江戸時代の名をことごとく変えている。過去を否定せずにはいられない何かがあったのだろうか。

保永堂版「吉田・豊川橋」。吉田城の普請中の職人らが、眼下の豊川、豊川橋を見下ろすユニークな図になっている。

保永堂版「吉田・豊川橋」。吉田城の普請中の職人らが、眼下の豊川、豊川橋を見下ろすユニークな図になっている。

吉田宿は、昔より「菜飯田楽」が名物で、今も老舗「きく宗」が腰板連子格子、白壁の建物で営業中とか。弥次喜多らが吉田宿へ入って直ぐに詠んだ一首が~

「旅人をまねく薄のほくちかと爰もよし田の宿のよねたち」。「吉田遊女の二階から招く」から「旅人を招く」。「招く」となれば「招く薄」で秋の季語。「ほくち=薄のほくち(火口)=吉田名産で江戸時代には専門店が多かったそうな=火打石が発する火を移す燃えやすい材」。

膝栗毛には吉田宿に入る前に「火うち坂をうちすぎて~」の記述あり。火打石も採れたのか。マッチ普及まで「火打石・ほくち(火口)」セットは生活必需品。「よねたち=よね(女郎、妓、娼)たち」(古語辞典)。

弥次喜多らは当宿から御油宿へ向かう途中で「大雲寺(大恩寺)」へ、「いや高き御寺のまへの名物はこれも佛になれしあまざけ」。寺~尼さん~甘酒。そういえば神社仏閣の門前にはなぜか〝甘酒屋〟が多い。この狂歌は、寺前の名物・甘酒は佛に慣れた尼さんみたに甘みがでていると詠っている。

ここからくたびれた弥次さんを置いて、喜多さんは「赤坂宿でいい宿を確保すべく」ひとり先に歩き出した。

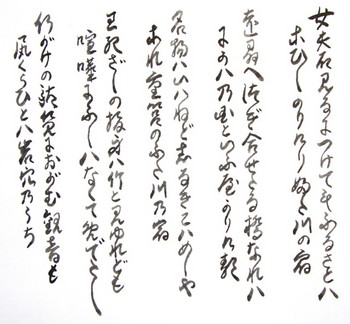

二川「女夫石見るにつけてもふるさとは~」 [狂歌入東海道]

第三十四作目は「二川(ふたかわ)」。狂歌は「女夫石見るにつけてもふるさとはこひしかりけりふた川のやど」。ボストン美術館訳は「〝こし〟ひかりけり」だが「こひしかりけり」が正しい。「女夫岩(夫婦岩)見るにつけても故郷は恋しかりけり二川の宿」。

第三十四作目は「二川(ふたかわ)」。狂歌は「女夫石見るにつけてもふるさとはこひしかりけりふた川のやど」。ボストン美術館訳は「〝こし〟ひかりけり」だが「こひしかりけり」が正しい。「女夫岩(夫婦岩)見るにつけても故郷は恋しかりけり二川の宿」。

二川は豊橋駅近くで、ここから伊勢市二見町の夫婦岩が見えたのかしら。〝机上旅〟ゆえ現地知らずが歯がゆい。時には地図で確認してみよう。江戸より浜名湖を越えて「荒井宿」へ。ここから海岸沿いに歩き、ややして内陸側へ「汐見坂」を上る。その先が「白須賀宿」。ここから「豊橋」方面に向かった途中にあるのが「二川宿」。

上方からは新幹線「豊橋駅」の先、東海道本線「二川駅」先の線路沿い左側に「二川宿本陣」。ここには改修・復元された本陣、旅籠屋、商屋、資料館があって観光史跡になっている。専用サイトも開設されているから、机上のままで諸施設内容もわかる。

弥次喜多らは、二川の手前・境川が遠江(とおとうみ=遠州)と三河の境ゆえ一首。「遠刕へつぎ合せたる橋なれどにかはの國というべかりける」。遠州と三河は二川(にかわ=膠)で繋がっていると詠んでいる。「刕」は州の異体字。

弥次喜多らは、二川の手前・境川が遠江(とおとうみ=遠州)と三河の境ゆえ一首。「遠刕へつぎ合せたる橋なれどにかはの國というべかりける」。遠州と三河は二川(にかわ=膠)で繋がっていると詠んでいる。「刕」は州の異体字。

地口洒落はワード変換機能が便利。「にかわ」と打ち込めば「二川、膠」が出てくる。二川宿の名物は強飯(こわめし)で 「名物はいはねどしるきこはめしや重筥のふた川の宿」。「筥」も箱の異体字。重箱の蓋川~。

弥次喜多らは問屋辺りで駕籠を降り、大名行列の一行に出くわす。弥次さん、勇ましく中間と口喧嘩。大立ち回り寸前に行列出発合図の拍子木がなって事なきを得る。

「わきざしの抜身は竹と見ゆれども喧嘩にふしはなくてめでたし」。喧嘩の「嘩」は口偏に旁が花。原文には知らなかった異体字、旧字に出会えて愉しくなってくる。竹と節は縁語。「ふし=節」だが古語辞典には〝なんぐせ、いいがかり〟の意もあり。そして宿場を出た所に岩屋観音あり。

「行きがけの駄賃におがむ観音も尻くらひとは岩穴のうち」。〝尻くらひ〟とは? 辞書に「尻くらい観音」あり。困ったときに観音を念じ、楽になると「尻くらひ」とののしることから、受けた恩を忘れてののしること、恩をわすれて知らん顔をしていること。道中ついでに拝む観音様でも〝尻くらひ〟と思わずに、岩穴の観音様と同じく有難く思いなさい、という一首らしい。

彼らは途中で比丘尼一行と会い「煙草を一服」と求められ、下心で「煙草入れ」ごとあげるも、彼女らは脇道に逸れて去ってしまう。やがて吉田宿へ。

白須賀「人真似に我も喰わなん白須賀の~」 [狂歌入東海道]

四編の最初は、第三十三作目「白須賀」。絵は「汐見阪ノ図」で汐見阪より遠州灘を望む。狂歌は「人真似に我も喰わなん白須賀のさるが馬場のこのかしわ餅」。

四編の最初は、第三十三作目「白須賀」。絵は「汐見阪ノ図」で汐見阪より遠州灘を望む。狂歌は「人真似に我も喰わなん白須賀のさるが馬場のこのかしわ餅」。

立場(茶屋)の地名が「猿が馬場」。ここの名物が柏餅で、それ詠っている。弥次喜多らは「荒井宿」の外れから駕籠に乗った。すぐ右に高師山が見え、左に昔の橋本の宿跡。ここで弥次さんの一首。「鳶がうむ高師(たかし)の山の冬はさぞ真白に見違やせん」。〝鳶が鷹を産む〟から「鳶がうむ高師山」。

そのうちに二川(宿)の駕籠とすれ違って、駕籠を乗り換える(駕籠同士が料金交渉して客の駕籠乗り換えをしたらしい)。やがて駕籠は「白須賀宿」へ。駕籠の中から茶屋の客寄女を見て~

「出女の顔のくろきも名にめでゝ七なんかくす白すかの宿」。出女(客寄せの女)の黒い顔も、白須賀の白で七難隠してよい女に見える、と詠っている。白須賀宿をでれば、この絵の「汐見阪」。

「出女の顔のくろきも名にめでゝ七なんかくす白すかの宿」。出女(客寄せの女)の黒い顔も、白須賀の白で七難隠してよい女に見える、と詠っている。白須賀宿をでれば、この絵の「汐見阪」。

「風景に愛嬌ありてしをらしや女が目もとの汐見阪には」。「しをらしい=優美だ、上品だ」。「しを=しほ=しぼ=皺=笑顔皺=目もと」だろう。

喜多さんは前述の乗り換え駕籠ん中で銭を拾った。気前よく駕籠屋に酒をおごったが、その銭は駕籠屋が置いた銭だとわかって、おごり賃を自らの財布から払うハメにあって一首~

「ひろふたとおもひし銭が猿が餅右からひだりの酒にとられた」。絵と同じく〝猿が馬場〟の狂歌。漢字で書けば「拾ふたと思ひし銭は猿が餅(猿が馬場の名物・柏餅を縮めて)右(甘党)から左の酒に取られた」。駕籠のなかで長閑に狂歌に興じているうちに「二川宿」手前の境川に至る。

十返舎一九とは(2) [狂歌入東海道]

(1)の続き。一九は大阪で小田切土佐守に仕えた後に浪人。25歳の時に材木商某の入婿になった。娘の父親や手代らが仕事を仕切るゆえ、一九は香道、料理、浄瑠璃の世界に足を踏み込んだ。松井今朝子『そろそろ旅に』では、入婿先の女が実にいい女に描かれて、離縁に至る経緯に小説の真骨頂発揮。だがそれはフィクションで、実際はかなりの年増女だったかも知れない。

(1)の続き。一九は大阪で小田切土佐守に仕えた後に浪人。25歳の時に材木商某の入婿になった。娘の父親や手代らが仕事を仕切るゆえ、一九は香道、料理、浄瑠璃の世界に足を踏み込んだ。松井今朝子『そろそろ旅に』では、入婿先の女が実にいい女に描かれて、離縁に至る経緯に小説の真骨頂発揮。だがそれはフィクションで、実際はかなりの年増女だったかも知れない。

この時期に、浄瑠璃「木下陰狭間合戦」他に〝近松余七〟の名で連作合作。その後に離婚した。寛永五・六年頃に江戸へ。蔦屋重三郎の食客になり、山東京伝の滑稽本『初役金鳫帽子魚』に「一九画」の挿絵。唐来三和などに勧められて黄表紙作家へ。

寛永七年、31歳。京伝のヒット作『心学早染草』(例の善玉・悪玉の物語)にあやかった『心学時計草』など3作を自画で刊。号は「十編舎一九」。この3冊が好評で蔦屋他の諸版元から一気に20作ほどを刊。号も「十返舎一九」に定まった。

翌年、蔦屋を出て長谷川町へ。同時期に再び町人某に入婿。一九はモテたから入婿需要多し。寛永九年の著書に「はせ川てふ(町)の一九」と記されているとか。寛永九年、蔦重が48歳で病没。この時、一九は34歳。この頃に「不埒の血」も騒いで、吉原通いが盛んだったらしい。

中村幸彦解説には、同時期に江戸の友人も増えて「千穐庵三陀羅法師」主宰の「神田側」なる狂歌連に属し、かなり狂歌に熱中したと記されていた。そこで「千穐庵」を調べてみた。

「千穐庵三陀羅法師」の本名は赤松、後に清野。唐衣橘州の門下(狂歌の本格系)で一派を率いた狂歌師。彼の編による寛政11年刊『狂歌東西集』の「江戸狂歌・五巻」には一九の狂歌が十数首も掲載されていた。また千穐庵撰『江戸狂歌本選集』には葛飾辰政(北斎)画で一九像も描かれ、その画に「はつかしや君にふらるゝ錫杖のかたちよりして生れたる身は」の狂歌が挿入。また一九自ら狂歌絵本『十廻松』(自画・編)も刊。

松井今朝子の小説では、長谷川町の入婿先は山東京伝の死んだ妹(狂歌名・黒鳶式部)の友達で、質屋の娘・八重さん。彼女は一九の妻になっても京伝ファンで、それが原因で次第に夫婦の仲が冷え込んで行く。吉原通いも盛んになる~という小説的アイデアが面白い。

二度目の入婿離縁は、寛政13年で一九が37歳の頃らしい。婿先から飛び出せば、再び奮起して自分の力で食って行くより他にない。時あたかも洒落本の取締りが厳しくなっていて、新たなジャンルを開拓しなければならない。一九は南総、箱根入湯へ旅立って滑稽旅行記を手掛け出す。

長くなったので、今回はここまで。絵は前回の模写に淡彩。旅を始めた一九は肌黒くなっていたかもしれない。(その3へ続く)

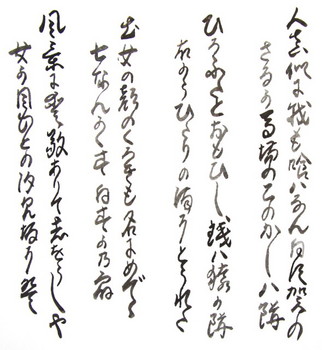

荒井「見渡せは遠つおふみもなみたたて~」 [狂歌入東海道]

第三十二作目は「荒井(新居)」。狂歌は「見渡せは遠つおふみもなみたたて名にしあらゐの関も戸さゝず」。

第三十二作目は「荒井(新居)」。狂歌は「見渡せは遠つおふみもなみたたて名にしあらゐの関も戸さゝず」。

今切りの舟渡しは、荒井の関所構内に着岸する。狂歌を漢字にすれば「見渡せば遠つ淡海も波たたで名にし荒井の関も閉ざしず」か。近江の琵琶湖=近し淡海(ちかしおふみ)で、浜名湖は「遠つ淡海」。見渡せば浜名湖も波がたたで(で=打消し)名に荒い(荒井)とある関だが閉さしず(ず=打消し、閉ざされていない)だろう。

弥次喜多らも「ふねはあら井のはまにつきければ、のり合みなみなふねをあがり、お関所を打過ける」と記して一首。「舞坂をのり出したる今切とまだたくひまもあら井にぞつく」。〝暇もあらず⇒暇もあら井〟の地口洒落。

だが船の中で事件が勃発していた。薄汚いオヤジの懐に隠れていたヘビが逃げた。船客は大騒ぎ。ヘビを掴まえて再び懐に入れたオヤジに、喜多さんが「ヘビを捨てろ」と詰め寄った。その喧嘩で、またヘビが逃げた。喜多さん、脇差でヘビを押さえるもグルッと巻きつき、振り払った拍子に脇差ごと海へドボン。これが竹光だったからプカプカ浮いた。

だが船の中で事件が勃発していた。薄汚いオヤジの懐に隠れていたヘビが逃げた。船客は大騒ぎ。ヘビを掴まえて再び懐に入れたオヤジに、喜多さんが「ヘビを捨てろ」と詰め寄った。その喧嘩で、またヘビが逃げた。喜多さん、脇差でヘビを押さえるもグルッと巻きつき、振り払った拍子に脇差ごと海へドボン。これが竹光だったからプカプカ浮いた。

「竹箆をすてゝしまひし男ぶりごくつぶしとはもふいはれまい」。竹光は飯を潰す竹箆のようなもので、これを捨ててしまったのだから、もう穀潰しとは言えまい辛い言い訳。

荒井の関所は、箱根匹敵の厳しい関所。現在も船着き場、木戸、関所遺構が保存され、資料館などには等身大の侍人形があって当時の厳しさが再現されているそうな。弥次喜多らは関所を無事に越え、名物・蒲焼で舌鼓。ここで「三編完」。

舞坂「揚雲雀落る雲雀の舞坂を~」 [狂歌入東海道]

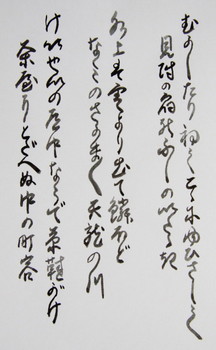

第三十一作目は「舞坂」。狂歌は「揚雲雀落る雲雀の舞坂を横に今切る舟渡しかな」。ここは室町時代の地震で浜名湖と海との間の陸地が切れた所。対岸の荒井(新居)まで約一里。乗合船で渡る。

第三十一作目は「舞坂」。狂歌は「揚雲雀落る雲雀の舞坂を横に今切る舟渡しかな」。ここは室町時代の地震で浜名湖と海との間の陸地が切れた所。対岸の荒井(新居)まで約一里。乗合船で渡る。

狂歌の「揚げ雲雀」は春の空高く舞い上がって囀るヒバリ。「落る雲雀=落雲雀(おちひばり)」は天空で囀った後に急降下するヒバリ。共に季は春。そんな河口を〝横切る〟「今切の舟渡し」。上へ下へ横への線を詠う狂歌は、抽象画の味わいです。「揚雲雀」を調べていたら、男色系隠語がヒットして驚いた。

喜多さんは、舞坂宿に入る前の濱松宿・諏訪神社を詣でた後に、篠原の入口で「ぼた餅」を三つ買った。弥次さんに一つを渡そうとしたら、鳶が急降下してぼた餅を奪い去った。鳶に食い物を攫われる湘南のニュース映像をよく見るが、そんな光景は江戸時代からあったんですね。 「あいた口ふさがれもせぬそのうへにはなをあかせしとびのにくさよ」=「開いた口塞がれもせぬその上に鼻を明かせし鳶の憎さよ」。

膝栗毛には、今切の舟渡しについてこう記されていた。「是よりあら井まで壱里の海上、乗合ぶねにうちのりわたる。げにも旅中の〝気さんじ〟は、船中おもひおもひの雑談、高声にかたり合、笑ひのゝしり打興じゆくほどに、頓(やが)てなかばわたりて、乗合の人々もはなしくたびれ、めいめい柳ごりに肘をもたげて、いねぶりをするもあり、又この風景に見とれて、只黙然としてゐるも有」。

膝栗毛には、今切の舟渡しについてこう記されていた。「是よりあら井まで壱里の海上、乗合ぶねにうちのりわたる。げにも旅中の〝気さんじ〟は、船中おもひおもひの雑談、高声にかたり合、笑ひのゝしり打興じゆくほどに、頓(やが)てなかばわたりて、乗合の人々もはなしくたびれ、めいめい柳ごりに肘をもたげて、いねぶりをするもあり、又この風景に見とれて、只黙然としてゐるも有」。

「気さんじ=気散じ=気ばらし」。「気さんじ」といえば北斎の辞世句が浮かぶ。「人魂で行く気散じや夏の原」。

それはさておき、今は新幹線で浜名湖際通過は一瞬のこと。その車窓風景に「昔はのんびりとした今切の舟渡しだった」と江戸時代に想いを馳せるのもいいかも。今切の舟渡しを降りれば、そこは新居(荒井)宿の関所。

濱松「春の日のあゆみもおそきあしたづの~」 [狂歌入東海道]

第三十作目は「濱松」。狂歌は「春の日のあゆみもおそきあしたづのかすむすがたやちよの浜まつ」。漢字に直す。「春の日の歩みも遅き葦鶴(あしたづ)の霞む姿や千代の浜松」。ポイントは「あしたづ」。古語辞典に「葦鶴、葦田鶴=葦の生えた水辺にいることから鶴の異名」。〝鶴は万年〟で〝千代の浜松〟か。

第三十作目は「濱松」。狂歌は「春の日のあゆみもおそきあしたづのかすむすがたやちよの浜まつ」。漢字に直す。「春の日の歩みも遅き葦鶴(あしたづ)の霞む姿や千代の浜松」。ポイントは「あしたづ」。古語辞典に「葦鶴、葦田鶴=葦の生えた水辺にいることから鶴の異名」。〝鶴は万年〟で〝千代の浜松〟か。

リンクしている「あっちも・こっちも」さんが、七月に千葉の公園で撮ったアフリカ原産のホオジロカンムリヅル二羽をアップしていた。小生も伊豆大島ロッジのベランダで昼寝中に、目の前をユッサユッサと孔雀が歩いてい、眼を丸くしたことがある。共に飼い鳥の脱走。

外来種の飼い鳥脱走では〝季語〟にもならぬが、江戸時代に普通にいた野鳥のなかには絶滅危惧種、珍鳥、いや消滅した種も多い。広重は三河島辺りの絵にタンチョウヅル二羽を描いていた。さて、弥次喜多らは客引きに誘われて浜松宿へ。

「さつさつとあゆむにつれて旅衣ふきつけられしはままつの風」。風の吹く音を「颯々(さっさつ)という云うそうで、この言葉も絶滅危惧語だろう。颯々と歩けば旅衣も吹きつけられる浜松の風。

「さつさつとあゆむにつれて旅衣ふきつけられしはままつの風」。風の吹く音を「颯々(さっさつ)という云うそうで、この言葉も絶滅危惧語だろう。颯々と歩けば旅衣も吹きつけられる浜松の風。

弥次喜多らが泊った宿は、亭主が下女に手をつけて、カミさんが首をくくって幽霊になって出るという。そんな話を聞いたら、夜ひとりで小便にも行けない。雨戸を開けてこっそり用を足そうとすれば、足のない白い着物がゆらゆら~。「ギャッ」と腰を抜かした。絵は一九画らしい。

「ゆうれいとおもひの外にせんたくのじゅばんののりがこわくおぼへた」。「こわい=怖い、強い」の地口。まんじりもせず夜が明けて、朝飯をかき込んで出立。まず諏訪神社を詣で「梅干しのすはのやしろときくからにまもらせたまへ皺のよるまで」。「梅干しの諏訪の社と聞くからに」とは、梅干しが名物ってこと? 「梅干し=皺の寄る」は縁語。

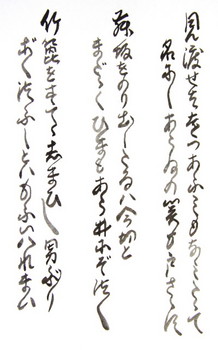

見付「むかしたり初てこゝにゆびさして~」 [狂歌入東海道]

第二十九作目は「見附」。狂歌は「むかしたり初てこゝにゆびさして見附の宿のふじのいただき」。「昔たり」の「たり=より」。漢字で書けば「昔より初てこゝに指さして見附の宿の富士の頂き」。京からの旅人が最初に富士山を見る地から「見附」。そこを詠っている。

第二十九作目は「見附」。狂歌は「むかしたり初てこゝにゆびさして見附の宿のふじのいただき」。「昔たり」の「たり=より」。漢字で書けば「昔より初てこゝに指さして見附の宿の富士の頂き」。京からの旅人が最初に富士山を見る地から「見附」。そこを詠っている。

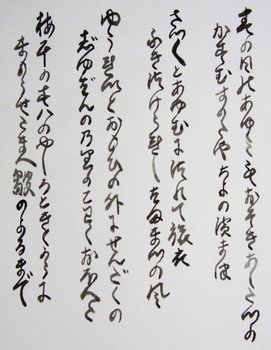

「天竜川渡し」の絵は、この狂歌とは逆、富士山を背に天竜川の渡しへ至る旅人が描かれている。喜多さんは見附宿から馬に乗り、弥次さんはひとり近道で歩き、この舟渡し場で合流。喜多さんがここで詠んだ狂歌が~

「水上は雲より出で鱗ほどなみのさかまく天竜の川」。中村幸彦の校注が詳しく説明しているので引用する。「水源は高い信濃に発し、鱗(うろこ)のごとき高波がさかまいている天竜。まさにその名のごとき川である」。そして「水上・雲・鱗・逆巻く」すべてが「竜」の縁語だと説明。縁語尽くしの狂歌。

今ではなかなか想起出来ないが、江戸ならば「荒波=鱗風に描く」が浮世絵で普及。そして天竜川を渡った先の町名が〝中の町〟で、次の一首は~ 「けいせいの道中ならで草鞋がけ茶屋にとだへぬ中の町客」。

今ではなかなか想起出来ないが、江戸ならば「荒波=鱗風に描く」が浮世絵で普及。そして天竜川を渡った先の町名が〝中の町〟で、次の一首は~ 「けいせいの道中ならで草鞋がけ茶屋にとだへぬ中の町客」。

〝中の町〟と言えば吉原で、初句「けいせい=傾城」とわかる、「ならで=~でなくて」だから、花魁道中ではなく草鞋(わらじ)がけの旅だが客の途絶えぬ中の町の茶屋の客、という意だろう。

ここより萱場、薬師新田を経て鳥居松まで来ると、浜松の客引きが出向いて誘ってくる。喜多さん「女のいゝのがあるならとまりやせう」。客引「ずいぶんおざります」。さて~

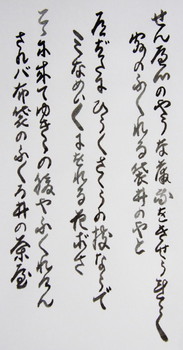

袋井「せんべいのやうな蒲団をきせられて~」 [狂歌入東海道]

第二十八作目は「袋井」。狂歌は「せんべいのやうな蒲団をきせられて客のふくれる袋井のやど」。〝客のふくれる=不平顔〟だろう。

第二十八作目は「袋井」。狂歌は「せんべいのやうな蒲団をきせられて客のふくれる袋井のやど」。〝客のふくれる=不平顔〟だろう。

絵は掛川宿を出て袋井へ向かう街道風景か。のどかな田圃と松並木の街道。弥次喜多らは「原川」を経て「名栗の立場」へ。ここの名産が花茣蓙(ござ)。

「道ばたにひらくさくらの枝ならでみなめいめいをれる花ござ」。道端にさくらの枝で花が咲いたようだが、そうではなくてそれぞれが織った花茣蓙だ、と詠っている。「ならで=~でなくて」。〝枝=折る・織る〟の縁語洒落。

弥次喜多らは「程なく袋井の宿に入るに、両側の茶屋賑しく、往来の旅人おのおの酒のみ、食事などしてゐたりけるを弥次郎兵衛見て「ここに来てゆきゝの腹やふくれけんされば布袋のふくろ井の茶屋」。

ここまで来た旅人らは満腹になるほど食って呑んで布袋様のような腹になる袋井の茶屋、と詠っている。ここでも〝ふくれけん=袋井=布袋様〟の洒落。彼らは宿場外れから、供を連れた裕福そうな上方者に話しかけられて吉原談義。「昼三の遊女を人におごってもらったが、あれはなんぼだろう」と問われる。

ここまで来た旅人らは満腹になるほど食って呑んで布袋様のような腹になる袋井の茶屋、と詠っている。ここでも〝ふくれけん=袋井=布袋様〟の洒落。彼らは宿場外れから、供を連れた裕福そうな上方者に話しかけられて吉原談義。「昼三の遊女を人におごってもらったが、あれはなんぼだろう」と問われる。

「昼三」は昼夜共に三分の揚げ代の遊女。また江戸の金銭のお勉強。一両は四分。現代換算で一両=十二万八千円。一分は三万二千円だから、三分で九万六千円。とても庶民が遊べる額じゃない。弥次さん、自慢げに講釈すればするほどに満足な吉原遊びの経験なしが暴かれて、喜多さんにも馬鹿にされる。

ちなみに、実際の十返舎一九は江戸に出て来て戯作者として売れ出した三十代半ば頃に吉原に入り浸った時期があるらしい。戯作者で最も吉原通いしたのが〝山東京伝と一九〟と言われているそうな。

十返舎一九とは(1) [狂歌入東海道]

十返舎一九の関連書(評伝など)を探すが見つからず。松井今朝子の小説『そろそろ旅に』を読んだ。十返舎一九が『東海道中膝栗毛』を書き出すまでの物語。面白く一気読了。諸田玲子『きりきり舞い』も読んだ。これは一九晩年で、娘・舞が主人公。一九家に北斎の娘・お栄も居候しての諸騒動。これも面白かった(続編は期待を裏切られたが)。

十返舎一九の関連書(評伝など)を探すが見つからず。松井今朝子の小説『そろそろ旅に』を読んだ。十返舎一九が『東海道中膝栗毛』を書き出すまでの物語。面白く一気読了。諸田玲子『きりきり舞い』も読んだ。これは一九晩年で、娘・舞が主人公。一九家に北斎の娘・お栄も居候しての諸騒動。これも面白かった(続編は期待を裏切られたが)。

小説を読めば、やはり本当のところが知りたい。小学館刊・日本古典文学全集『東海道中膝栗毛』(校注・中村幸彦)の冒頭に十返舎一九の経歴解説があった。また国書刊行会刊・叢書江戸文庫『十返舎一九集』の校訂・棚橋正博に氏作成の略年表あり。これらを参考に、勝手解釈で一九像を探ってみた。

中村・文は「まず、その伝は今もって明らかではない」と書き出されていた。これで満足な評伝書がない理由を納得。氏は諸資料から「こうだろう」という推測で筆を進めていた。まず馬琴の他戯作者評は疑問噴出だがと断って、その文を引用している。

「姓は重田、字は貞一、駿陽の産なり。幼名を市九と云。故に市を一に作り雅号とす。若冠の頃より或侯館に仕へて東都にあり。其後摂州大阪に移住して、志野流の香道に称(な)あり。十返舎之号、黄熱香は十返しを全ひて、ここにいづる。今子細あってみづから其道を禁ず。寛政六年復び東都に来りて~」。補足:黄熱香なる高級香木は十回繰り返して嗅いでも香が消えないの意で十返舎。

生れは明和二年(1765)、武家の子。棚橋年表には駿府町奉行所の同心の子とあり。さて一九はどこでどう学んできたか。中村・文には「戯作者(大阪で浄瑠璃作家)として立つ前に、すでに書も画も素人としては巧みで、文才をも養われていた。永井荷風が『膝栗毛』の「初編及二編の序文を見るに一九は文才あり」と日記に評した通りである」と記していた。

そこで荷風好き小生は『断腸亭日乗/昭和七年七月十九日』の日記をひも解いた。「曝書の傍一九の膝栗毛を読む。初編の序文を見るに一九は文才あり。啻(ただ)に滑稽に妙なるのみにあらざる事を知りぬ。余の始めて膝栗毛をよみたりしは十六七歳の頃小田原なる足利病院に病を養ひ居たりし比なり」。

時代を戻そう。〝或侯館〟は小田切土佐守らしい。一九は彼に江戸で仕え、大坂奉行になっても仕えていた。小田切侯の経歴は天明三年(1783)に駿河町奉行、寛政三年(1791)暮に江戸町奉行。翌年に大阪へ出立。一九は駿河町奉行当初に何らかの縁が出来て仕えていたらしい。

ここからフィクションの余地、面白さが生まれる。諸田玲子『きりきり舞い』では、なんと!土佐守が駿府時代に娘〝こう〟と深間になって妊娠させた。土佐守は江戸に戻り、〝こう〟は駿府町奉行の同心・重田の妻にして一九を産んだ。一九は同心の子として成長したが、十一歳の時に母〝こう〟病没。一九は元服の後に江戸の土佐守の家に引き取られた。

一方、松井今朝子の小説では、同心の子・一九は十七歳で同心見習いを願って土佐守の前で得意の槍術を披露して気に入られ、同心ではなく家来になったとしている。経歴不確かも、想像逞しいフィクションも、一九らしくて愉しいじゃないか。カット絵は『戯作者六家撰』に国貞(後の三代目歌川豊国)が描いた晩年の十返舎一九像を、小生が簡易模写。細面〈馬面〉で若い時分は相当モテたらしい。(続く)