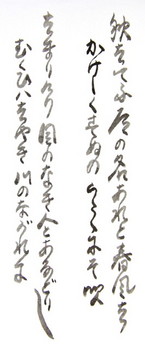

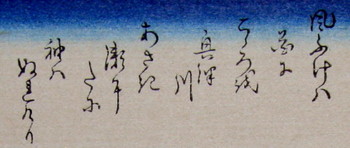

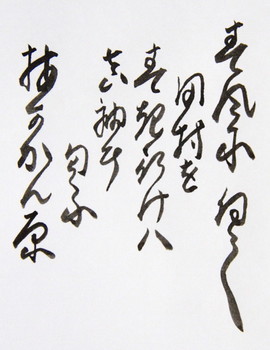

掛川「秋はてふ道の名あれと春風は~」 [狂歌入東海道]

第二十七作目は「掛川」・狂歌は「秋はてふ道の名あれと春風はかけしくすぬのうららにそ吹」。解読に手こずった。掛川の知識がないと推測もままならぬ。東海道は箱根を越えれば、知らない地ばかりだが、掛川だけは若い時分に幾度も通った。

第二十七作目は「掛川」・狂歌は「秋はてふ道の名あれと春風はかけしくすぬのうららにそ吹」。解読に手こずった。掛川の知識がないと推測もままならぬ。東海道は箱根を越えれば、知らない地ばかりだが、掛川だけは若い時分に幾度も通った。

ヤマハ「つま恋」で開催の春・秋のポピュラーソングコンテスト取材。その後に受賞者らが日本武道館で開催「世界歌謡祭」出場のための合宿場になってい、そこで彼らのプロフィール資料作りの取材。年に三度の「つま恋」通いを幾年か続けた。だが思い返せば、掛川駅に着けば先方車の送迎付きで、街の知識は皆無だった。

初句「秋はてふ」とは? 「かけしくすぬのうららにそ吹」とは? 絵から攻めてみた。この橋は掛川の二瀬川に架かる大池橋。向こう岸の鳥居先の建物は秋葉神社「遥拝所」。鳥居の所が東海道と秋葉道の分岐。掛川の名産が「葛布(くずぬの、かっぷ、

くずふ=葛から作った布)」と知った。葛糸を横糸に、木綿や麻を縦糸に織ったものとか。ここまで分かって、改めて狂歌を漢字で書いてみる。「秋はてふ(秋葉という)道の名あれど(〝秋〟だが)春風はかけし(掛けし)くずぬの(葛布)うらら(麗)にぞ吹」。

くずふ=葛から作った布)」と知った。葛糸を横糸に、木綿や麻を縦糸に織ったものとか。ここまで分かって、改めて狂歌を漢字で書いてみる。「秋はてふ(秋葉という)道の名あれど(〝秋〟だが)春風はかけし(掛けし)くずぬの(葛布)うらら(麗)にぞ吹」。

弥次喜多らは掛川宿に入る前に、またバカをしていた。掛川の手前の塩井川で、旅人らが裾をまくって川渡り。そこに座頭が二人。彼らは二人濡れることはなかろうと〝拳〟勝負で負けた方が相手を背負うことにしたらしい。弥次さん、それを見てコッソリと負けた座頭の背に乗って渡った。喜多さんもその手を使おうとするが、途中でバレて川ん中にドボンッと落とされた。

「はまりけり目のなき人とあなどりしむくひははやき川のながれに」。喜多さん、はっくしょんと震えながら掛川宿に入った。ここで初めて挿絵もアップ。一九の自画か。絵もいい腕をしていたらしい。

追記:この欄を記した2日後の9月2日、ヤマハは「つま恋」を経営不振により12月25日で営業停止と発表した。

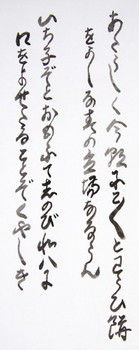

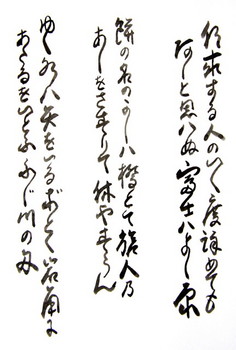

日坂「あたらしくけさにこにことわらび餅~」 [狂歌入東海道]

第二十六作目は「日坂(にっさか)」。狂歌は「あたらしく今朝にこにことわらび餅をかしな春の立場なるらん」。立場(たてば)は掛け茶屋。「日坂の名物は蕨餅。この絵の茶屋でも蕨餅を売っていたのだろう。蕨餅は葛の粉で作り、豆の粉をまぶして食す。珍味なおかしを頂いてご機嫌の茶屋でしょうか、と詠っている。

第二十六作目は「日坂(にっさか)」。狂歌は「あたらしく今朝にこにことわらび餅をかしな春の立場なるらん」。立場(たてば)は掛け茶屋。「日坂の名物は蕨餅。この絵の茶屋でも蕨餅を売っていたのだろう。蕨餅は葛の粉で作り、豆の粉をまぶして食す。珍味なおかしを頂いてご機嫌の茶屋でしょうか、と詠っている。

「なるらむ=中世以降・なるらん=~でしょうか、~であるだろうか」。「をかしな」の〝か〟がミミズがのたうったような字。「か」のくずし字の元漢字は加・可・閑・賀・家・歌・哥・謌・荷・嘉・佳・香・我・歟・霞。さて、この「か」はどの漢字のくずし字でしょうか。

弥次喜多らは次第に強くなってくる雨に、未だ八つ(午後二時頃)だが日坂宿に泊ることを決める。宿には巫女ら一行がいた。弥次さん、亡き妻を呼んでもらうが、亡き母も妻も出て来て弥次さんへの恨み言ばかりで、早く冥途に来いと誘われる。弥次さん「迎えに来るにゃ及ばない」。すると巫女は「ならば長目を張り込みなさい」で二百文也。

喜多さん、沈む弥次さんに酒を勧める。酒宴に巫女親子と連れの女も加わって呑み出せば、その強いこと。座は次第に乱れ行く。喜多さん、夜中に夜這い。〝仮の契りをこめして〟就寝。そこに弥次さんも夜這いで吸い付けば相手が喜多さんで仰天。その騒ぎに灯りをつければ、喜多さんの〝契り〟の相手が婆さんと判明して慌てて逃げる。

喜多さん、沈む弥次さんに酒を勧める。酒宴に巫女親子と連れの女も加わって呑み出せば、その強いこと。座は次第に乱れ行く。喜多さん、夜中に夜這い。〝仮の契りをこめして〟就寝。そこに弥次さんも夜這いで吸い付けば相手が喜多さんで仰天。その騒ぎに灯りをつければ、喜多さんの〝契り〟の相手が婆さんと判明して慌てて逃げる。

婆さん「こんなことを商売にやぁしませぬが、旅人衆の伽でもして、ちつとばかしの心づけを貰ふのが世渡り。さんざん慰んで、只逃げるとはあつかましい。夜の明けるまでわしのふところでねやしやませ」。ここで弥次さんの一首。「いち子(巫女)ぞとおもふてしのび北八に口をよせたるぞくやしき」。

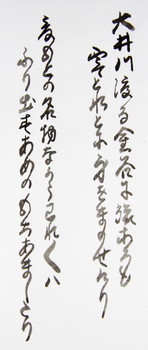

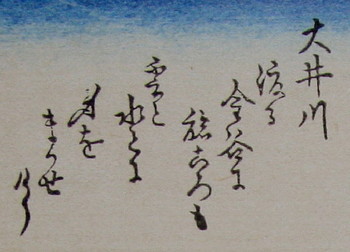

金谷「大井川渡る金谷に旅ごろも~」 [狂歌入東海道]

第二十五作目は「金谷」。絵は再び大井川の渡し。今度は静岡側から見た図だろう。大名行列の渡しの準備中。渡った先が金谷宿。狂歌は「大井川渡る金谷に旅ごろも雲と水とに身をまかせけり」。

第二十五作目は「金谷」。絵は再び大井川の渡し。今度は静岡側から見た図だろう。大名行列の渡しの準備中。渡った先が金谷宿。狂歌は「大井川渡る金谷に旅ごろも雲と水とに身をまかせけり」。

大井川を渡らんとすれば、もう水や雲まかせのほかにない。弥次喜多らは金谷宿で休まず、喜多さんは日坂(にっさか)まで駕籠に乗った。途中で巡礼らに「お駕籠の旦那、一文下さい」の手に「つくな・よるな」と力んだ途端に、ボロ駕籠の底が抜けた。駕籠かき二人はふんどしを外して駕籠を補強。白いふんどしで補強された駕籠に乗る喜多さんを、弥次さんは「仏か科人(とがにん)のようだ」。

喜多さん、しかたなく歩くことにした。ふんどしを外せばフルチンの駕籠かきだ。この時代は女性のパンツなんてぇのもなかった。そう云えば、東京オリンピック(昭和39年)の時は東京がうるせぇってんで伊豆で遊んでいたが、村の銭湯は混浴だった。昔はおおらかだった。

金谷から日坂への途中「小夜の中山」に〝夜泣石〟あり。その立場の名物は飴餅とか。白き餅に水飴を包んだものらしい。弥次喜多らが餅飴を食っているうちに雨が強くなってきた。

金谷から日坂への途中「小夜の中山」に〝夜泣石〟あり。その立場の名物は飴餅とか。白き餅に水飴を包んだものらしい。弥次喜多らが餅飴を食っているうちに雨が強くなってきた。

「爰もとの名物ながらわれわれはふり出すあめのもちあましたり」。ダジャレだな。ガイドブックによれば夜泣石のある寺の隣の茶屋で、今も「子育飴」が売られているとか。夜泣石は、ここで山賊に殺された妊婦の霊が泣いているそうで、飴は無事に産まれた子が水飴で育ったという伝説ゆえ。この伝説を馬琴が小説(『石言遺響』)にして一気に〝夜泣石〟が有名になったらしい。膝栗毛と馬琴の小説はほぼ同時代と言っていいだろう。弥次喜多らは雨の中を「日坂宿」へ至る。

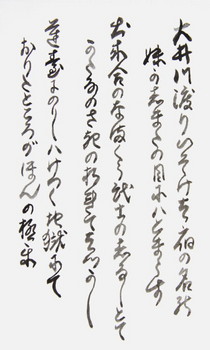

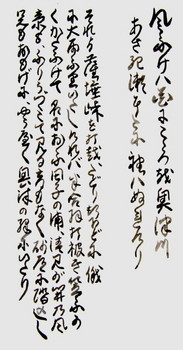

嶋田「大井川渡りいそけは宿の名の~」 [狂歌入東海道]

第二十四作目は「嶋田」。〝越すに越されぬ大井川〟手前の宿場。絵は大河・急流の壮観な大井川渡り。手前に大名行列の一行。遠景に富士が描かれているから浜松側から見た大井川だろう。

第二十四作目は「嶋田」。〝越すに越されぬ大井川〟手前の宿場。絵は大河・急流の壮観な大井川渡り。手前に大名行列の一行。遠景に富士が描かれているから浜松側から見た大井川だろう。

狂歌は「大井川渡りいそけは宿の名の妹がしまだの目にはとまらず」。さて、どういう意だろうか。弥次喜多らは、大井川渡りは肩車では危険ゆえ蓮台の料金交渉。平蓮台二人乗りは六人川越人足付きで「二人で八百文」と吹っ掛けられる。そりゃ高い!と弥次さんにまた馬鹿な考えが閃く。喜多さんの脇差を借りて長短二本差しのように見せて川問屋(武士が利用)で交渉。だが長く見せた脇差の鞘袋が折れ曲がってい、簡単に偽侍と見破られてコソコソと逃げ出す。

そこで一首。「出来合のなまくら武士のしるしとてかたなのさきの折れてはづかし」。結局まともな値段(二人で四百八十文)で蓮台に乗った。ここで再びお金の復習。「一文=二十円換算」で、四百八十文は九千六百文也。当時の石工日給四百文より高く、裏長屋の家賃ほどだろうか。お金がなくば大井川は渡れない。

現・嶋田には当時の川会所や人足宿が復元されてい、川渡り事情が詳細説明されているらしい。田辺聖子『東海道中膝栗毛を旅しよう』に、そこで得た知識だろう詳細料金が記されていたので、それを引用する。脇通(一番深い場合九十四文)、乳通(七十八文)、帯上通(六十八文)、帯下通(五十二文)、股通(四十八文)。

現・嶋田には当時の川会所や人足宿が復元されてい、川渡り事情が詳細説明されているらしい。田辺聖子『東海道中膝栗毛を旅しよう』に、そこで得た知識だろう詳細料金が記されていたので、それを引用する。脇通(一番深い場合九十四文)、乳通(七十八文)、帯上通(六十八文)、帯下通(五十二文)、股通(四十八文)。

弥次喜多らが蓮台に乗れば、大井川の急流は目もくらむばかり。いのちをも捨なんとおもふほどの恐しさに、無事に蓮台を降りて一首~ 「蓮台にのりしはけつく地獄にておりたところがほんの極楽」。成仏して極楽へ行けば蓮の上だろうが、大井川では蓮台を降りた所が極楽だ。「けつく=結句、結局、むしろ、かえって」。

この〝蓮台〟を〝火の車〟にして「火の車のりしはけつく地獄にておりたところがほんの地獄」と詠ったのが、諸田玲子の小説『きりきり舞い』のひとこま。晩年の一九家の大晦日〝掛け取り〟を免れようとする修羅場シーンで詠まれていた。また中風気味の一九が階段から落ちて「出来合のなまくら作家のしるしとて指の先のしびれて恥ずかし」。さすが諸田玲子と膝を打ったが、彼女の小説には、一九晩年にも蔦重が活躍しているような記述があったりの〝ポカ〟が多いのが残念。一九が三十四歳の時に、蔦重は寛政九年(1797)に四十七歳で亡くなっている。

同小説は一九が『続膝栗毛』十二編刊で完結した五十八歳頃で、四人目の妻・ゑつがいて、三人目の妻・民が産んだ娘・舞(十九歳)が主人公。舞より六つ年上の北斎の娘・お栄(応為)が夫と喧嘩をして一九家に転がり込んでいるという痛快物語。余りに面白かったので目下続編読書へ。ウヘッ、読めばいやはや駄作なり。

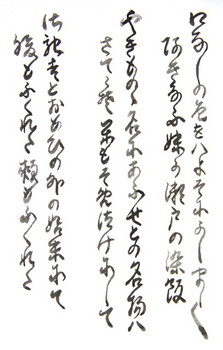

藤枝「口なしの色をばよそにかしましく~」 [狂歌入東海道]

ここからは『膝栗毛三編』。第二十三作目「藤枝」。この絵の川は小さいゆえ「瀬戸川」か。狂歌は「口なしの色をばよそにかしましくあきなふ妹が瀬戸の染飯」。藤枝宿から嶋田宿への途中の瀬戸村の茶屋名物・染飯(そめいい)を詠ったもの。

ここからは『膝栗毛三編』。第二十三作目「藤枝」。この絵の川は小さいゆえ「瀬戸川」か。狂歌は「口なしの色をばよそにかしましくあきなふ妹が瀬戸の染飯」。藤枝宿から嶋田宿への途中の瀬戸村の茶屋名物・染飯(そめいい)を詠ったもの。

山梔子(クチナシ)で強飯(こわいい)を染め、摺り潰して小判型に薄く干し乾かし、それを蒸して売ったらしい。「口なしの色をばよそに」の〝よそに=別にして〟だろうか。まぁ、女のやかましい売り声の瀬戸の染飯よ」の意だろう。

弥次喜多も「瀬戸川を打越、それよりしだ村(志太村)大木のはし(おゝぎ橋)をわたり、瀬戸といふ所にいたる。爰がたて場にて染飯の名物なれば~ 「やきものゝ名にあふせとの名物はさてこそ米もそめつけして」。焼き物の名に合う瀬戸の名物は米に染付をして、と詠っている。「狂歌入東海道」と「膝栗毛」が染飯で狂歌競作なり。

喜多さんは藤枝宿近くで、馬の跳ねたのに驚いた田舎親爺にぶつけられて水溜りに転がった。喜多さん・田舎親爺の喧嘩を、弥次さんは引き離す。そして町外れの茶屋へ。そこにあの田舎親爺が「先ほどのお詫びに」と大盤振る舞い。ゴチになった二人だが、気付けば田舎親爺はドロンで、まんまと九百五十文を支払うハメになった。

喜多さんは藤枝宿近くで、馬の跳ねたのに驚いた田舎親爺にぶつけられて水溜りに転がった。喜多さん・田舎親爺の喧嘩を、弥次さんは引き離す。そして町外れの茶屋へ。そこにあの田舎親爺が「先ほどのお詫びに」と大盤振る舞い。ゴチになった二人だが、気付けば田舎親爺はドロンで、まんまと九百五十文を支払うハメになった。

「御馳走とおもひの外の始末にて腹もふくれた頬(つら)もふくれた」。田舎親爺と侮って、とんだ意趣返しをされた二人。このへんから十返舎一九の狂歌がいい加減になって行く。ヒネリもミソもない単なる「みそひともじ」。大ヒット作家になって狂歌をじっくり考え作る余裕がなくなったのだろう。弥次喜多は大井川の手前の嶋田宿へ至る。

なだいなだ著『江戸狂歌』 [狂歌入東海道]

「狂歌」のお勉強(2)。以下は、なだいなだ著『江戸狂歌』(岩波書店・1986年刊)の勝手要約です。

「狂歌」のお勉強(2)。以下は、なだいなだ著『江戸狂歌』(岩波書店・1986年刊)の勝手要約です。

著者の年代は笑えぬ時代が長かった。生まれが満州事変2年前。太平洋戦争の翌年に麻布中学から陸軍幼年学校。大日本帝国憲法下の幼年・青年時代。そう云えば小生の父の腹を抱え笑った姿も記憶にない。著者は「日本人は笑わない人間なのか」と思った。

著者執筆時は中曽根内閣時代(今も安倍晋三内閣に笑えぬ人々は多い)で、アルコール中毒の治療従事に当っていた。その時に大田南畝(蜀山人)の狂歌に出会った。「われ禁酒破れ衣となりにけりさしてもらおうついでもらおう」「世の中は色と酒とが敵なりどうふぞ敵にめぐりあいたい」。

なぁ~んだ、日本人は大いに笑っていたじゃないか。それは江戸・天明期。狂歌師らは、お上が嫉妬するほどの人気者。浮世絵、黄表紙、洒落本など庶民による大出版ブーム。南畝が狂歌集の募集をすれば荷車五台分、一千箱の狂歌が集まった。平賀源内は少し時代が早過ぎて狂死したが、彼の序文でデビューした大田南畝は〝江戸狂歌〟の寵児になった。

だが、著者はそれら狂歌を読むも笑えない。何故だろうか。「そうか、笑いは情況のなかでこそ生きるもの」と気付く。封建時代は身分も定まり、何事もお上次第。そんな窮屈な世に「花鳥風月や恋歌」を詠う余裕もない。和歌の〝本歌もじり〟にホンネ、風刺、諧謔、滑稽を盛り込んで憂さ晴らし。〝本歌取り〟は伝統・体制を笑う。落首に庶民は喝采した。

狂歌は士農工商の垣根なしで共に盛り上がった。ホンネや話言葉があった。生活の苦しさを笑い飛ばすパワーがあった。江戸狂歌は時代の華になる。

だが狂歌が言葉遊びを越えて〝落首〟に及べば、お上は黙っていられない。「寛政の改革」で狂歌に手を染めていた武士らが粛清され、町民文化人とも言いたい戯作者、狂歌師、絵師、版元らも次々に手鎖の刑、財産半分没収、江戸追放など。大田南畝も狂歌から離れて「学問吟味」を受験。

〝狂歌師〟なる生業も生まれたが、次第に洒脱軽妙、知的さも失って質の低下を招いた。やがて江戸っ子にとって決定的ダメージは明治維新(十返舎一九没の37年後が明治元年)。薩長が江戸を闊歩し、やがて大日本帝国憲法。皇国軍隊下で日本人は完全に笑いを失った。

概ねこんなプロットで、時代変化に沿って次々に代表的狂歌を紹介しつつ〝江戸狂歌〟の趨勢が紹介されていた。江戸狂歌は江戸人らが自らの存在(アイデンティティー)を求め謳歌した幻の華だったのではないかと。

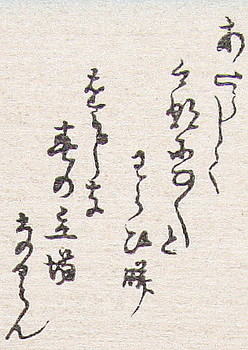

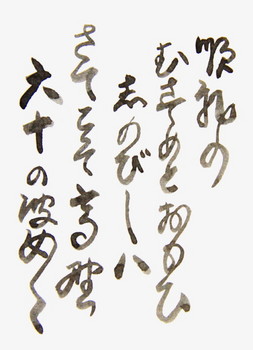

岡部「草臥てこしをうつゝのうつの山~」 [狂歌入東海道]

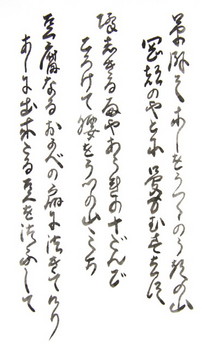

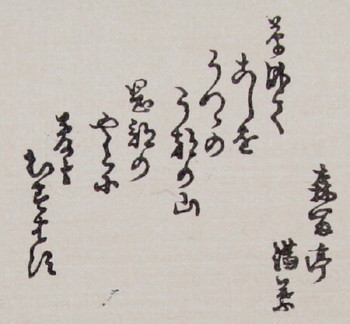

第二十二作目は「岡部」。狂歌はくずし字の元漢字交じりに記せば「草臥て古(こ)しをうつゝのう都(つ)の山岡部のやど尓(に)夢もむ春(す)者(は)須(ず)」。狂歌作者は「春富亭満葉」。

第二十二作目は「岡部」。狂歌はくずし字の元漢字交じりに記せば「草臥て古(こ)しをうつゝのう都(つ)の山岡部のやど尓(に)夢もむ春(す)者(は)須(ず)」。狂歌作者は「春富亭満葉」。

絵は「宇津ノ山ノ図」。坂を上った所に茶屋(名物・十団子を売る茶屋だろうか)。道は「宇津ノ峠」へ続いている。弥次喜多らは「それより宇津の山にさしかゝりたるに、雨は次第に篠(しの)を乱し、蔦のほそ道心ぼそくも、杖をちからに十団子の茶屋ちかくなりて、弥次郎おもはず、さかみちにすべりころびければ~と記して狂歌「降しきる雨やあられの十だんごころげて腰をうつの山みち」。

〝蔦の細道〟を歩いたように記しているが、間違いで〝宇津ノ山の峠道〟だろう。「宇津ノ山」は上り下り十六丁で、その峠道入口に十団子を売る茶店があった。この団子は小さい餅団子を糸で通したものらしい。

「篠」は小さい竹の総称。「篠を乱す=激しい風雨で荒れるさま=篠を突く」。狂歌入東海道は二十二作目にして絵と狂歌、膝栗毛の文章と狂歌、さらに保永堂版の絵のすべて「宇津ノ山」で一致です。

「篠」は小さい竹の総称。「篠を乱す=激しい風雨で荒れるさま=篠を突く」。狂歌入東海道は二十二作目にして絵と狂歌、膝栗毛の文章と狂歌、さらに保永堂版の絵のすべて「宇津ノ山」で一致です。

弥次喜多らは茶屋を下ると、早くも岡部宿の宿引きに声を掛けられる。「大井川は川止めです。(例え越えられても)嶋田や藤枝の宿には大名一行が泊っています。まずは岡部にお泊り下さい」。岡部宿で泊ることにして一首。

「豆腐なるおかべの宿につきてげにあしに出来たる豆をつぶして」。豆腐は白壁に似ていることから女房詞で〝おかべ・御壁〟(古語辞典)。「げに=本当に、まったく、いかにも」。豆腐~豆をつぶして、とつなげている。

弥次喜多らは〝川明け〟まで岡部宿で休憩。同宿の飯盛女は素人風で評判だったとか。揚代は五百文。これにて『膝栗毛続編二冊完』。

鞠子「通りぬけするかごもありとまつたり~」 [狂歌入東海道]

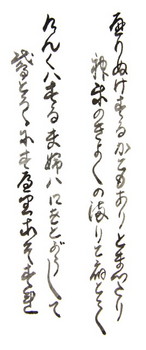

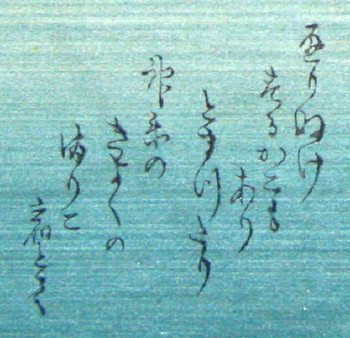

第二十一作目は「鞠子」(丸子)。狂歌は「通りぬけするかごもありとまつたり神楽のきよくのまりこ宿とて」。東海道で一番小さな宿場ゆえ「通り抜けする駕籠もあり止まったり」。当地は神楽が盛んとか。

第二十一作目は「鞠子」(丸子)。狂歌は「通りぬけするかごもありとまつたり神楽のきよくのまりこ宿とて」。東海道で一番小さな宿場ゆえ「通り抜けする駕籠もあり止まったり」。当地は神楽が盛んとか。

絵には「名物とろゝ汁」の看板。旅人が店内でとろゝ汁の丼を抱えている。保永堂版も「丸子」で、同じく「とろゝ汁」の店が描かれている。今もその元祖「丁子屋」が茅葺の店で十三代目が営業中。先日(八月上旬)テレビの旅番組を観ていたら同店が紹介されていた。店主が保永堂版「東海道五十三次」全初刷りを持って、全作で五千五百万円と言っていた。同店脇に芭蕉の「梅わかな丸子の宿のとろゝ汁」の句碑あり。

弥次喜多らも雨のなかを鞠子宿へ入ってとろゝ汁屋へ。注文するも店主と女房が大喧嘩で食うのを諦めて一首。「けんくは(喧嘩)する夫妻は口をとがらして鳶とろゝにすべりこそすれ」。鳶は「とろゝ~」と鳴くそうな。喧嘩してとろゝをひっくり返したら、もうヌルヌルと滑るだけ。

弥次喜多らも雨のなかを鞠子宿へ入ってとろゝ汁屋へ。注文するも店主と女房が大喧嘩で食うのを諦めて一首。「けんくは(喧嘩)する夫妻は口をとがらして鳶とろゝにすべりこそすれ」。鳶は「とろゝ~」と鳴くそうな。喧嘩してとろゝをひっくり返したら、もうヌルヌルと滑るだけ。

ここから岡部へは現・新宇津ノ谷トンネルだが、当時は右折して宇津ノ谷集落を経る旧道を歩いた。この旧道が出来る前は左折して〝蔦の細道〟を通ったそうで、今はハイキングコースになっているとか。次の「岡部宿」の絵は「宇津ノ山」が描かれている。

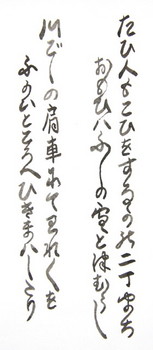

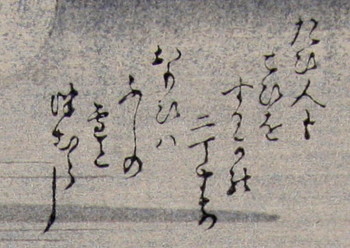

府中「たび人もこひをするがの二丁まち~」 [狂歌入東海道]

第二十作目は「府中」。狂歌は「たび人もこひをするがの二丁まちおもひはふじの雪とつむらじ」。ボストン美術館では「たび人はたびを~」。間違いだろう。絵を見ればわかる通り〝廓風景〟ゆえ、漢字で書けば「旅人も恋を駿河(するが)の二丁町想ひは富士の雪と積むらじ」。「つむらじ」の〝じ〟は打消しで〝積もらず〟か。

第二十作目は「府中」。狂歌は「たび人もこひをするがの二丁まちおもひはふじの雪とつむらじ」。ボストン美術館では「たび人はたびを~」。間違いだろう。絵を見ればわかる通り〝廓風景〟ゆえ、漢字で書けば「旅人も恋を駿河(するが)の二丁町想ひは富士の雪と積むらじ」。「つむらじ」の〝じ〟は打消しで〝積もらず〟か。

「駿河の二丁目」は公認遊郭。〝ゴマの灰〟に金を盗まれた弥次さんは、駿府出身ゆえ親戚かに金の工面をしてもらって、まず宿の入口近く伝馬町に宿をとった。ここから遊郭へ遊びに行く。宿の主人に二十数町あるゆえと馬をすすめら、大門で馬を降りて廓の中へ。江戸の吉原と似た造りで悦楽の夜。朝方に宿へ戻って朝飯をとった後に鞠子へ向けて旅立った。

今井金吾著『今昔東海道独案内』には「家康が駿府に入った初め、戦国名残りのけんかが絶えず、人心を柔らげるために造った遊郭という。一時は七丁もあったが、江戸吉原に五丁が移り、残りの二丁は昭和三十二年まで続いた」とあった。これは知らなかった。

保永堂版は「府中・安部川」で、渡しの様子が描かれている。弥次喜多らも安部川の川越し人足から声をかけられて値段交渉。雨で水高ゆえ一人六拾四文也。二人は肩車で渡り切って酒手をはずんだ。だが人足はなんと川上の浅瀬を渡って戻って行くではないか。クソッ、騙されたと一首。

保永堂版は「府中・安部川」で、渡しの様子が描かれている。弥次喜多らも安部川の川越し人足から声をかけられて値段交渉。雨で水高ゆえ一人六拾四文也。二人は肩車で渡り切って酒手をはずんだ。だが人足はなんと川上の浅瀬を渡って戻って行くではないか。クソッ、騙されたと一首。

「川ごしの肩車にてわれわれをふかいところへひきまはしたり」。校注に「川越し人足」の説明あり。「川越し人足は東海道の酒匂・興津・安倍・大井の四川にあった。旅人は川会所で川札を求め、人足に頼む。蓮台・手引・肩車・馬越しの方法があった。膝下水は拾六文、乳通水は六拾四文など六段階の料金が決まっていた。

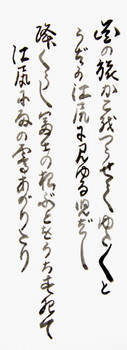

江尻「花の旅駕をつらせてたゆたゆたと~」 [狂歌入東海道]

第十九作目は「江尻」。狂歌は「花の旅駕をつらせてゆたゆたとうばか江尻に見ゆる児ばし」。「つらせて=連せて、連なって、行列して」。「ゆたゆたと=揺た揺たと、物がゆっくり揺れ動くさま」・巴川に架かる「稚児橋=児ばし」に掛けての「うば(姥、乳母)」。

第十九作目は「江尻」。狂歌は「花の旅駕をつらせてゆたゆたとうばか江尻に見ゆる児ばし」。「つらせて=連せて、連なって、行列して」。「ゆたゆたと=揺た揺たと、物がゆっくり揺れ動くさま」・巴川に架かる「稚児橋=児ばし」に掛けての「うば(姥、乳母)」。

「稚児橋」は上方見附寄りゆえ、改めて興津宿から歩いてみる。江尻宿手前に「細井の松原跡」。江戸時代には立派な松並木があったそうだが、戦時中に松脂から燃料を採るってんで全伐採されたそうな。なんと哀れな歴史よ。

ここから少し歩けば江戸見附(東木戸)があって「江尻宿」に入る。巴川に突き当たったら右折。そこが現・清水銀座で本陣跡などがある。等が。清水銀座が終わった所で左折して「稚児橋」。その先が上方見附(西木戸)で、府中宿へ向かう。

保永堂版は「江尻・三保遠望」。俯瞰図で江尻宿の甍の連なりの先に次郎長の清水港。湾の向こうが「三保の松原」で、遥か遠くに駿河湾が描かれている。ここより府中宿へ向かって歩き出すと「森の石松」を殺した都鳥の、次郎長一家に討たれた供養塔がある。

保永堂版は「江尻・三保遠望」。俯瞰図で江尻宿の甍の連なりの先に次郎長の清水港。湾の向こうが「三保の松原」で、遥か遠くに駿河湾が描かれている。ここより府中宿へ向かって歩き出すと「森の石松」を殺した都鳥の、次郎長一家に討たれた供養塔がある。

狂歌入東海道の絵は、この辺りの街道風景だろうか。弥次喜多が詠んだ狂歌は「降くらし富士の根ぶとをうちすぎて江尻に雨の霽あがりたり」。最後が「霽(はれ)上がりたり」ゆえ上五「降くらし=降暗し」。「根ぶと=尻に出来る腫れもの=富士の裾野の山だろうか」。「霽(はれる、はらす)」は異体字。根ぶとの腫れと霽の地口洒落。十返舎一九は狂歌に熱中した時期があるに違いなく、いづれ彼の履歴も調べたい。。

江戸燃ゆる内藤といふ唐辛子 [花と昆虫]

今年は暑さのせいか、早々と唐辛子を収穫した。と言ってもベランダのプランター栽培。新宿の江戸野菜〝内藤唐辛子〟と伊豆大島〝アオト(靑唐辛子)〟。

今年は暑さのせいか、早々と唐辛子を収穫した。と言ってもベランダのプランター栽培。新宿の江戸野菜〝内藤唐辛子〟と伊豆大島〝アオト(靑唐辛子)〟。

唐辛子に小さな白い花が咲く頃に、アブラムシに悩まされた。有機系駆除剤を噴霧したが埒が明かない。ひとボトルを使い切って、ネット検索すると「牛乳」が効くとあった。試みに薄めた牛乳を口に含んでプゥ~ッと吹く。するってぇ~と、なんということか、あれだけしつこかったアブラムシがピタッと姿を消した。これは覚えておいた方がいい。

もうひとつ大事なこと。前回のアオトは肥料、水やりと手塩にかけて大量のアオトを収穫したが、あの独特の辛さがなかった。島の方に伺ったら「そりゃ、手のかけ過ぎだよ。放っておく、いや苛めた方が辛くなるんだ」。今年はその鉄則を守った。収穫量は少なかったがアオト特有のツンッと天に抜けるような辛さが出た。

一方、内藤唐辛子は真っ赤になったら収穫して乾燥させると辛さが増す。江戸時代は内藤新宿一帯が唐辛子の赤で真っ赤に染まったそうな。目下のブログは「狂歌」がらみゆえに、江戸狂歌の最初のメンバーのひとり、平秩東作(へづうとうさく)も、その赤い情景を知っていたような気がする。彼の家は現・明治通りと甲州街道が交差する辺りの間口八間の馬宿を改装した煙草屋だった。

現・牛込北町に住んでいた大田南畝の処女作序文を平賀源内が記し、その橋渡し(世話)をしたのが平秩東作だった。幕府密令で蝦夷地調査、獄死した源内の遺体引き取り、狂歌師らのパトロン的存在だった土山宗次郎が松平定信「寛政の改革」からの逃亡を手伝って「急度叱」の罰。なんとも怪しく活躍した御仁だった。

彼の墓は新宿・善慶寺。同寺周辺も晩夏になれば内藤唐辛子で赤く染まっていただろうか。彼の辞世狂歌は「南無阿弥陀仏と出でたる法名はこれや最後の屁づつ東作」とか。

興津「風ふけば花にこゝろを興津川~」 [狂歌入東海道]

第十八作目は「興津(おきつ)」。狂歌は「風ふけば花にこゝろを興津川あさき瀬にだに袖はぬれけり」。「だに=~なのに」。絵は興津川の川越人足による肩車。女性の着物姿での肩車は、担ぐ方も跨がる方も大変だったのではと思った。保永堂版も興津川を相撲取り二人が川渡りの図。一人は四人がかりの駕籠で、ひとりは馬に乗っている。

第十八作目は「興津(おきつ)」。狂歌は「風ふけば花にこゝろを興津川あさき瀬にだに袖はぬれけり」。「だに=~なのに」。絵は興津川の川越人足による肩車。女性の着物姿での肩車は、担ぐ方も跨がる方も大変だったのではと思った。保永堂版も興津川を相撲取り二人が川渡りの図。一人は四人がかりの駕籠で、ひとりは馬に乗っている。

弥次喜多らは雨に降られて、変な茶屋(きな粉ではなくヌカをつけた団子屋)にあきれたりしつつ江尻宿へ。興津から江尻までは、わずか一里二丁。狂歌を詠む暇もなかった。興津宿にはむかし〝清見寺軟膏〟を売る店が十数軒あり。男色趣味系の着飾った美童らが売っていたとか。十返舎一九が好きそうなテーマだが言及なし。きっと享和・文化期にはすでに消滅していたのかもしれない。

このシリーズは「くずし字」勉強も兼ねているので、彼らが興津宿へ至る文章を筆写してみた。「それより薩埵峠を打越、たどり行ほどに、俄に大雨ふりいだしければ、半合羽打被き、笠ふかくかたぶけて、名におふ田子の浦、清見が関の風景も、ふりうづみて見る方もなく、砂道に踏込し、足もおもげにやうやく興津の駅にいたり」。

「くずし字」の勉強を始めた当初に、中野三敏著『古文書入門 くずし字で「東海道中膝栗毛」を楽しむ』を千八百円で購った。これは「五編・上(桑名~伊勢)」のみの版本紹介と解説文。しかし今こうして、大学データベースで全版本を閲覧しつつ、古本の現代文・解説書を参考に遊んでいるわけで「あぁ、無駄な本を買ってしまったなぁ」と後悔なり。同シリーズには「百人一首」「おくのほそ道」「徒然草」などもあるが、これらも大学データベースで版本全頁の閲覧が可能で、数百円の古本の現代訳・解説で充分。小生と同じ貧乏隠居ご同輩へアドバイスです。

「くずし字」の勉強を始めた当初に、中野三敏著『古文書入門 くずし字で「東海道中膝栗毛」を楽しむ』を千八百円で購った。これは「五編・上(桑名~伊勢)」のみの版本紹介と解説文。しかし今こうして、大学データベースで全版本を閲覧しつつ、古本の現代文・解説書を参考に遊んでいるわけで「あぁ、無駄な本を買ってしまったなぁ」と後悔なり。同シリーズには「百人一首」「おくのほそ道」「徒然草」などもあるが、これらも大学データベースで版本全頁の閲覧が可能で、数百円の古本の現代訳・解説で充分。小生と同じ貧乏隠居ご同輩へアドバイスです。

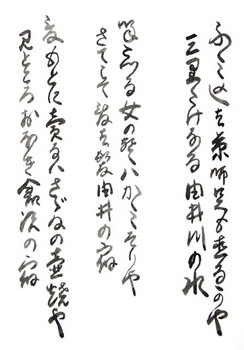

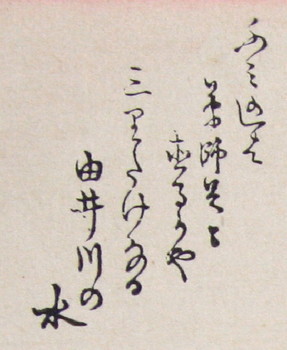

由井「ふみ込は草臥足も直るかや~」 [狂歌入東海道]

第十七作目は「由井(由比、油井)。狂歌は「ふみ込は草臥足も直るかや三里たけなる由井川の水」。「かや=~であるかなぁ」。「三里だけなる」は蒲原から由井宿~由井川まで三里ということか。

第十七作目は「由井(由比、油井)。狂歌は「ふみ込は草臥足も直るかや三里たけなる由井川の水」。「かや=~であるかなぁ」。「三里だけなる」は蒲原から由井宿~由井川まで三里ということか。

絵は由井川を〝仮板橋〟で渡る駕籠や飛脚が描かれている。弥次喜多のふたりは、油井宿に入ると両側の茶屋の女の客寄せ声に「呼たつる女の声はかみそりやさてこそ爰は髪由井の宿」。「呼びたつる=呼び声が高く響く」だろう。〝たつる(断つの意もあり)・かみそり・髪結い〟の縁語の洒落か。

今も残る本陣跡の前に、油井正雪の代々続く紺屋(藍染)があるらしい。由井川を徒歩(かち)渡りした後は、興津までの途中「倉沢」といへる立場へ着く。爰は栄螺・鮑が名物。「爰もとに売るハさゞゐの壺焼や見どころおほき倉沢の宿」。(見どころは三保の松原、田子の浦、清見は関など)

ここからが薩埵峠(さったとうげ)。山が海に迫って、昔は〝親知らず子知らず〟の難所。その後、朝鮮人来朝に合せて中道、上道が出来た。保永堂版「由井・薩埵嶺」は中道で崖にしがみつくようにして富士と眼下の海の絶景を眺める旅人が描かれている。この峠を下って興津川を渡ると「興津宿」へ至る。

ここからが薩埵峠(さったとうげ)。山が海に迫って、昔は〝親知らず子知らず〟の難所。その後、朝鮮人来朝に合せて中道、上道が出来た。保永堂版「由井・薩埵嶺」は中道で崖にしがみつくようにして富士と眼下の海の絶景を眺める旅人が描かれている。この峠を下って興津川を渡ると「興津宿」へ至る。

蒲原「巡礼の娘と思ひ忍びしは~」 [狂歌入東海道]

第十六作目は「蒲原」で狂歌なし。この地を詠った狂歌がなかったか、見つけられなかったと推測する。表題の上の句は、後述する弥次喜多が詠った狂歌。

第十六作目は「蒲原」で狂歌なし。この地を詠った狂歌がなかったか、見つけられなかったと推測する。表題の上の句は、後述する弥次喜多が詠った狂歌。

絵は富士山を背に坂下から山道に上り出た旅人らが描かれている。蒲原宿は概ね海沿いゆえに、宿の手前の風景だろう。保永堂版「蒲原」も山奥の雪景色で「蒲原にこんな地形はないし、雪も降らない」と揶揄されてい、描かれた地の特定は難しい。

弥次喜多らが蒲原宿に入ると、本陣に大名行列一行が泊っていて、時は配膳の真っ最中。喜多さん、どさくさに紛れ込んで女に「ここにも一膳」で、サッと膳を平らげた後、もうひとつの膳の物を手拭を収めて弥次さん用に調達。「うめぇ、うめぇ」と喰った弥次さんだったが「こりゃ、てめえが金玉やなにかを洗った手拭じゃねぇか」。

結局彼らは宿場外れの、七十近い老夫妻が営む四、五畳ほどの木賃宿へ。客は六部(銭を乞いながら諸国の神仏を巡拝する者)が一人、六十余の親爺と十代の娘の巡礼二人組。彼らは物乞い(喜捨・布施)で得た米を出し合って炊いているが、弥次喜多のふたりに米はなし。

六部、巡礼に至った人生遍歴などを聞いて、やがて寝る時間に。宿の婆さんは巡礼の娘と天井で眠り、男らは囲炉裏のまわりでごろ寝。喜多さんが娘に仕掛けぬわけがない。深夜に梯子を伝って天井へ。間違えて婆ぁの蒲団にもぐり込んで大騒ぎ。怒鳴られた彼は天井の簾子を踏み外して下の仏壇の中へ落下。この失態と修理費一部に浴衣を渡して平謝り。

六部、巡礼に至った人生遍歴などを聞いて、やがて寝る時間に。宿の婆さんは巡礼の娘と天井で眠り、男らは囲炉裏のまわりでごろ寝。喜多さんが娘に仕掛けぬわけがない。深夜に梯子を伝って天井へ。間違えて婆ぁの蒲団にもぐり込んで大騒ぎ。怒鳴られた彼は天井の簾子を踏み外して下の仏壇の中へ落下。この失態と修理費一部に浴衣を渡して平謝り。

ここで表題狂歌「巡礼の娘と思ひ忍びしはさてこそ高野六十の婆々」。これは諺「高野六十那智八十」からとか。校注に諺由来の諸説が紹介されていたが、下世話な作者、男色関係にあった弥次喜多から「高野山、那智山の僧は男色が盛んで六十、八十になっても」の説が順当だろう。下世話ついでに「蒲原名物」は〝ひごずいき〟で女悦の具とか。弥次喜多らはバカ話をしているうちに由井の宿へ到着する。

※Yasuoka様、ご指摘ありがとうございます。小生所有の「蒲原」に狂歌が抜け落ちていた。そんなことがあるのですね。ボストン美術館は「春風に向て田村をすぎ行けば真袖に匂ふ梅にかん原」ですが、結句「梅〝に〟かん原」で良いのでしょうか。「梅〝か(が)〟かん原」とも読めます。古今和歌集に「梅が香を袖にうつしてとどめてば春は過ぐとも形見ならまし」があります。また「梅が香」は短歌・俳句の季語で多くの歌人、俳人が詠っています。加えて作者は〝梅香居〟です。従って「梅がかん原」は狂歌ならではの地口洒落ではなかろうかと思われます。いかがでしょうか。「真袖=まそで=両袖」。後日改めて「くずし字筆写」をしてみたく存じます。

吉原「行き来する人のいく度詠めても~」 [狂歌入東海道]

十五作目は「吉原」(左リ富士ノ縄手)。狂歌は「行き来する人のいく度詠めてもあしと思はぬ富士はよし原」。ここはあし(葦)ではなく、富士はよし原(葦原⇒吉原)ですと、同音異義語の掛詞。

十五作目は「吉原」(左リ富士ノ縄手)。狂歌は「行き来する人のいく度詠めてもあしと思はぬ富士はよし原」。ここはあし(葦)ではなく、富士はよし原(葦原⇒吉原)ですと、同音異義語の掛詞。

絵も狂歌通り、松並木が続くあぜ道を多くの旅人が歩き、やや左に大きな富士山。この地は〝左富士〟が有名。保永堂版も「吉原・左富士」で同じような風景。旧吉原が寛永十六年(1639)と延宝八年(1680)に大津波に襲われる度に奥地へ移転で、現・富士市中心街に移った。ずっと海沿いの街道を歩いて来て、ここで右折して陸奥へ向かうために、俄かに富士山が左に見えるようになるってこと。

弥次喜多らは「やがて元吉原を打ちすぎ、かしは橋といふ所にいたる。此所より富士の山正面に見へて、すそ野第一の絶景なり」と記している。かしは橋(河合橋)からはまだ富士山は正面にあって、ここから先が〝左富士〟になって行くのだろうか。

「餅の名のかしわ橋とて旅人のあしをさすりて休(やすみ)やすらん」。校注に、柏餅は手でさすって葉を剥ぐゆえ「かしわ・さする」は縁語とあった。ここから左富士を堪能しつつ吉原宿(現・富士市)に入ると、田辺聖子『東海道中膝栗毛を旅しよう』では「たちまち何ともいえぬ悪臭が町全体を掩(おお)っていて息もつけない」とあり「大昭和、本州、十條、王子、ここは二百五、六十の製紙工場がある」というタクシー運転手の弁を紹介。

「餅の名のかしわ橋とて旅人のあしをさすりて休(やすみ)やすらん」。校注に、柏餅は手でさすって葉を剥ぐゆえ「かしわ・さする」は縁語とあった。ここから左富士を堪能しつつ吉原宿(現・富士市)に入ると、田辺聖子『東海道中膝栗毛を旅しよう』では「たちまち何ともいえぬ悪臭が町全体を掩(おお)っていて息もつけない」とあり「大昭和、本州、十條、王子、ここは二百五、六十の製紙工場がある」というタクシー運転手の弁を紹介。

同書は1990年刊ゆえ「田子の浦ヘドロ公害」「公害デパート・富士市」と揶揄された1960~70年代からまだ改善途上だったのだろう。富士市広報サイトを拝見すると「11年間と68億円を投じて港のヘドロを除去。破棄したヘドロで河川敷を緑地化。併せて排ガス・排水を改善化を行った、と記されていた。

弥次喜多らは、そんな街の未来像を想像出来るワケもなく、道端で子らが売るくわし(菓子)や餅をのんびり食いつつ富士川の渡し場へ。「ゆく水は矢をいるごとく岩角にあたるをいとふふじ川の舟」。「いとふ=厭ふ=危険を避ける、嫌に思う)。富士川を渡ると蒲原宿です。

★松尾守也様から多数のご指摘をいただきました。ありがとうございます。「吉原」の図を改めてみますと、ご指摘の通り「詠めても」ではなく「詠あても」が正しいように思いました。安易に読んでしまったと反省です。他のご指摘も「初心者はこんな誤読・誤解釈をしてしまった」の例になりますので、松尾様のご指摘コメントをそのまま維持掲載し、より完成された内容になればと思っています。よろしくお願い申し上げます。